アメリカのスタンフォード大学は裸足でのトレーニングを取り入れています。

スタンフォード大学は、NCAA(全米大学体育協会)の年間総合ランキングである「リアフィールドディレクターズカップ(NACDA Learfield Directors’ Cup)」で1994年~2019年シーズンまでの25年間連続1位を記録 (*1)。以後の2020~2023年の4シーズンでも1位1回、2位3回と、誰もが認める大学スポーツのトップです。

学力も優れており、Timesの発表した大学世界ランキングで3位、U.S.News & WORLD REPORTの調査でも世界3位と、世界屈指の頭脳があつまるエリート大学です。(ちなみに、Timesの1位はイギリスのオックスフォード大学、U.S.Newsの1位はアメリカのハーバード大学)

スポーツ、学力共に世界トップクラスであるスタンフォード大学が、裸足トレーニングを取り入れることで陸上競技でも全米チャンピオンに上り詰めました。

裸足でトレーニングして全米優勝

2002年、スタンフォード大学の陸上チームがNCAA(全米大学体育協会)の大会で優勝しました。1934年の大学設立以来、初めての優勝でした。

この時、シューズ開発の意見をもらうために、ナイキ開発部シニアエンジニアであるトビー・ハットフィールド(Tobie Hatfield)はスタンフォード大学を訪れました。

するとそこでは、学生たちが裸足で練習をしていました。(*2)

コーチを務めていたヴィン・ラナナ(Vin Lanana)にスタンフォード大学の練習プログラムを聞くと、

「日常のトレーニングでは、芝生の上を裸足で走らせている」

ということでした。

さらにラナナは、

「裸足でトレーニングしたほうが、速くなるし健康になる。しかも怪我が少ない。

怪我が少ないので、より多くのトレーニングを積むことができた。」

と語ります。

後にハットフィールドは

「スタンフォード大学のチームは裸足に優位性があると確証していました」

と語っています。そしてこう伝えたそうです。

「 ‘That’s great, coach, you’re taking our shoes off to get better」

「それは素晴らしい、コーチ、あなたはより良くするためにナイキのシューズを脱いだ、とおっしゃるのですね*。」

*当時、ナイキはスタンフォード大学と契約を結んでいました。

以前にもクッションに関する報告はあった

ラナナからの指摘をもらう以前から、クッションの効果には疑問が持たれていました。

1986年アメリカのバイオメカニクス学会の総会で、当時、ナイキ・スポーツ・リサーチ・ラボ所長であったE.C.フレデリック (Edward C. Frederick)が

「被験者が柔らかいシューズを履いた場合と、硬いシューズを履いた場合、衝撃力には何の違いもないことが判明した。しかも、垂直床反力におけるピーク値は柔らかいシューズのほうが高かった」

と発表しました。(*3)

つまり、柔らかいシューズと硬いシューズでは、足の受ける衝撃は変わらないどころか、柔らかいシューズのほうがダメージが大きかったことが確認されていたわけです。

その後、接地面が柔らかいほど、踏み込みが強くなり接地の衝撃が増す、クッションが無いほうがケガの発生率が低いことが明らかとなっていきました。(*4、*5)

(詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」で解説)

Nikeが裸足の効果を検証

スタンフォード大学の裸足トレーニングで興味深いのは、怪我を防ぐだけでなくタイムの向上が見られたことです。

ラナナの意見にハットフィールドは強い関心を持ち、裸足の効果を調べることにしました。

男女それぞれ10人に芝生の上を裸足で走ってもらい、ハイスピードカメラで動きを撮影、反射シールを各部に張り関節の動きと角度を詳細に解析、足裏に薄い圧力センサーを貼り接地時の衝撃を計測しました。(*2)

ナイキ・スポーツラボのシニアリサーチャーでバイオメカニクス研究者、ジェフ・ピショッタ(Jeff Pisciotta)は、その時の調査結果について

「芝生の上を走ったデータから、非常に特徴的な圧力パターンが得られました。

全てのことが足首から足で発生していました。変化を見たところ、足首、足とも可動域がはるかに広がっていたのです。まるで飛行機がスムーズに着陸するように、足全体を非常に自然に使っていました。」

と語っています。

また、この研究結果に対してハットフィールドはこのように言っています。

「今までの我々のシューズは、物を踏みつけることから足を守る、走った時の衝撃を和らげる、安定性を確保する、といったことを目的にデザインされてきました。

しかしこれらを実現すると、多くの足の動きが失われてしまいます。」

2005年、裸足の動きを妨げないシューズとしてNike Free 5.0が作られました。

Nike Freeは靴底に切れ目が入っており、縦横に自由に曲がるようになっています。

柔らかく曲がるようにしたため、硬い反発材やエアークッションは使われていません。

5.0という数字はどれだけ裸足に近いかを表しており、一般的なシューズを10.0として換算しています。後に4.0、3.0とより薄いモデルも追加されました。

低ドロップ設計で、Free 3.0ではドロップ(つま先とかかとの高さの差)は6mmに抑えられました。

Nike Freeは話題になり、陸上選手の朝原宣治さん(100m元日本記録保持者。北京オリンピック4x100mリレーアンカーを務め、日本初のメダル獲得)もNike Freeを愛用していました。

New Balance、Adidas、ミズノなど大手メーカーも裸足感覚シューズに参入、薄底のミニマリストシューズがトレンドになり、ランニングシューズにおいて、フォアフット接地と低ドロップが好ましいのは常識となりました。

クッションをなくすことはできなかった

このときブームとなったミニマリストシューズの多くは、うす底とはいえ厚みは10mm以上でクッションもあり、ベアフットランができるまでは至りませんでした。

ナイキはベアフットランナーのケンボブ・サンクストンにNike Freeを提供しましたが、これを履いたサンクストンは

「悪いけど、これはただのシューズだ」

と言って、一度足を通しただけで、使うことはありませんでした。(*6)

また、こういったクッションを残したミニマリストシューズは一般的なシューズと変わらず、ベアフットの恩恵が得られないという研究結果も出されました。(*7)

クッションをなくしたシューズを作ればよいのでは?

という意見もあるかと思いますが、クッションが少ないほど接地の感触が硬くユーザーに嫌われます。一般的には、柔らかい履き心地のほうが好まれます。

事実、クッションを残したミニマリストシューズですら一般層には広まりませんでした。注目されたのは登場初期のみで、一般ユーザーに広まることなくブームは収束、各社方針転換せざるを得なくなります。

Nike Freeシリーズは厚底に、New BalanceもMinimusという名前を残しつつクッションを増大したシューズに変更。Adidas、ミズノは完全撤退しました。

Nike Free、Minimusが、シリーズを継承しつつクッションを増やす方向にかじを切ったことから、ユーザーがいかに柔らかいクッションを欲しているかが読み取れます。

厚底カーボンシューズへ

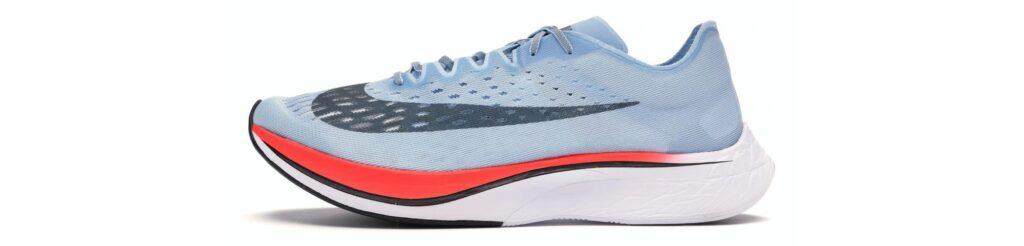

2017年、ナイキから厚底カーボンシューズ、Zoom VaporFly 4% (ズーム ヴェイパーフライ 4%)が登場します。

それまでは、

- 厚底シューズは初心者ランナー向け

- 薄底シューズはエリートランナー向け

とされていましたが、ヴェイパーフライはそれまでの厚底シューズよりさらに厚い、超厚底シューズでした。これ以降、超厚底=厚底シューズと呼ばれるようになっていきます。

ヴェイパーフライはそれまでの厚底と違い、フォアフット接地用に作られています。加えて、超軽量・高反発で、靴底はエネルギー消費を抑えるために独特な形状をしており、フォアフット走法に高反発を加えた、素晴らしいレーシングシューズです。

厚底カーボンシューズでは反発も体重移動もシューズにゆだねるため、エネルギーの消費量が低くなります(*7、*8)。これはレースには有利ですが、トレーニング効果が低いという意味でもあるので、普段の練習では使用頻度を減らしたほうがよいです。

さらに、柔らかいクッションがあることも練習には不向きです。上述の通り、クッションがあるほど足を強く踏み込み、衝撃が増し、怪我をしやすいことがわかっています(詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」で)。

日本でも早稲田大学は練習時の厚底カーボンシューズの使用を制限、薄底シューズで練習することで怪我を減らし成績を伸ばしています。(*10)

早稲田大学は2022年の箱根駅伝で13位と低迷。同年6月からオリンピアンである花田勝彦氏が新監督に就任しました。花田氏は8月を鍛錬期と定め、カーボン入り厚底シューズを使わずトレーニングを実施。

そして迎えた2023年の箱根駅伝では6位に急上昇。その後も2024年7位、2025年4位と上位に定着しました。

早稲田大学が使用しているのはベアフットシューズではありませんが、厚底カーボンシューズが練習に不向きであることがよくわかります。

厚底カーボンシューズは素晴らしいシューズですが、レース用であり、練習には不向きです。トレーニング効果・安全性は高い順に、

裸足・ベアフットシューズ > 薄底シューズ > 厚底シューズ

です。

スタンフォード大学にならい、普段の練習は裸足やベアフットシューズで行うことで、怪我を減らしつつロスの少ない接地・強い足を身につけ、その走りを厚底シューズに生かしていくのがベストです。

参考文献

*1. NACDA Directors’ Cup; Wikipedia

*2. Nike Makes Barefoot Breakthrough; WIRED – August 2005.

*3. Born to Run : Christopher McDougall.

*6. ケン ボブサクストン ; BAREFOOT RUNNING STEP BY STEP, 2012年10月30日

*9. 秦啓一郎, カーボンプレートを内蔵した厚底マラソンシューズが長距離選手の脚スプリングに与える影響; 日本トレーニング科学会大会プログラム・抄録集 33rd, pages 36, 2020.