シューズのクッションについて、以下の誤った理解が定説のようになっています。

- 足を守るためにシューズのクッションは重要

- 初心者はクッションが多めのシューズを選ぶべき

当たり前のように「クッションが足を守ってくれる」と言われますが、クッションの有効性を示す客観的データは確認しているでしょうか?

ベアフットシューズのほうが怪我が少ないというデータ

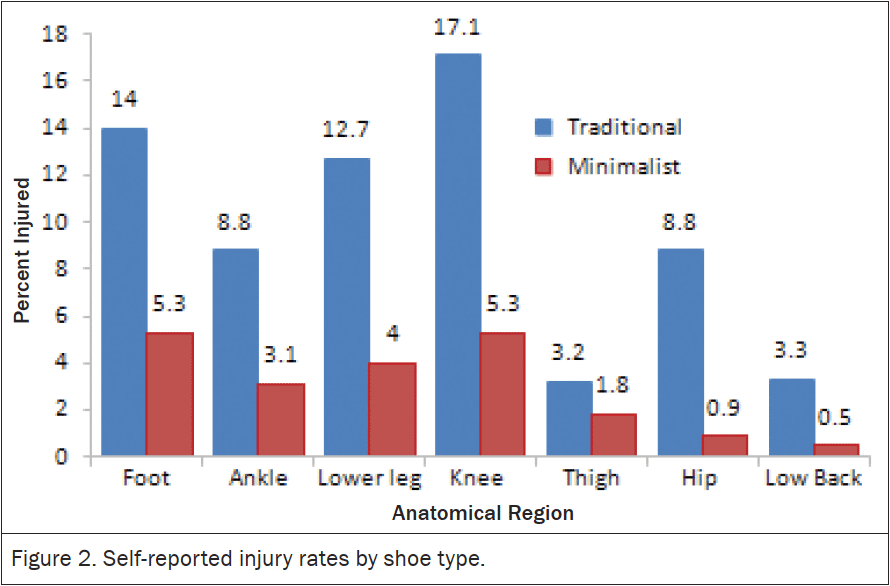

2012年、アメリカ陸軍医療センター (U.S. Army Medical Center of Excellence) の調査で、一般的なシューズを使用するランナーより、クッションの無いベアフットシューズのランナーのほうが怪我が少ないことが報告されました(*1)。

この調査では2509名のランナーのうち、以下の人達を除外し、残った904名について、使用しているシューズ、接地位置(自己申告)、怪我の発生率を調査しました。

調査では以下の条件に当てはまる人は除外し、データの精度を高めています。

- 過去1年でシューズや接地パターンを変えた人は除外

- シューズや接地パターンが不明な人は除外

- 怪我の質問に回答できなかった人は除外

Traditional=ランニングシューズは、クッションがあり、かかと側が高くなっている一般的なランニングシューズを指しています。

この調査では、足(Foot)、足首(Ankle)、下腿(Lower leg)、膝(Knee)、太腿(Thigh)、股関節(Hip)、腰(Low back)、全てでベアフットシューズのランナーのほうが怪我が少ないことがわかりました。

特に足、下腿(ふくらはぎ)、膝では約3倍、股関節では約10倍もの差が出ました。

この調査はシューズメーカーなどが関わっていない、中立なアメリカ陸軍が行っているため、信頼度が高いです。

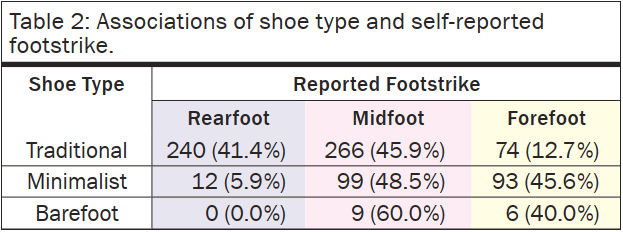

続いて、シューズと接地の関連を調べた表がこちらです。

この表から、ベアフットシューズ(Minimalist)はかかと接地が少ないのは明らかです。

一般的なランニングシューズは、つま先よりかかと側が高くなっているので、かかとが爪先より地面に近くなってしまうことも、ベアフットシューズより後方での接地が多くなる一因でしょう。

この結果では、ベアフットシューズはより前方での接地を促し、その結果怪我が少なくなったと推察できます。

それならば当然、

クッションのあるシューズでフォアフット接地ができれば良いのか?

と考えます。

しかし残念なことに、クッションがあるほうが衝撃が高まるというデータがあります。

クッションがあるほうが衝撃が強くなるというデータ

シューズの硬さを変えて調べた日本の研究

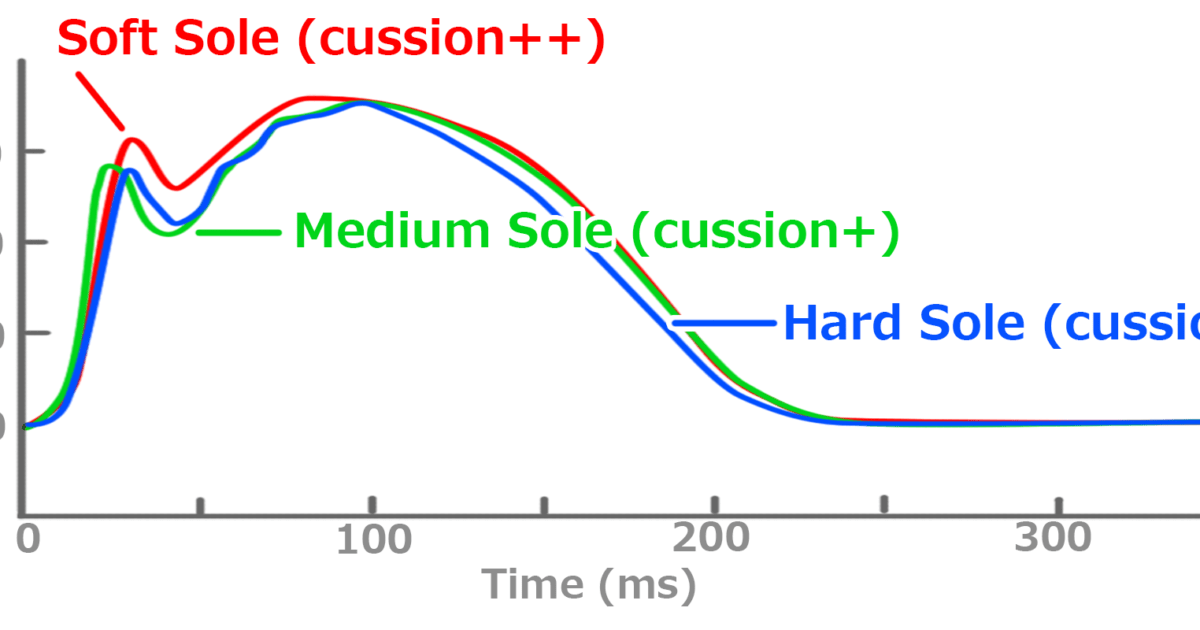

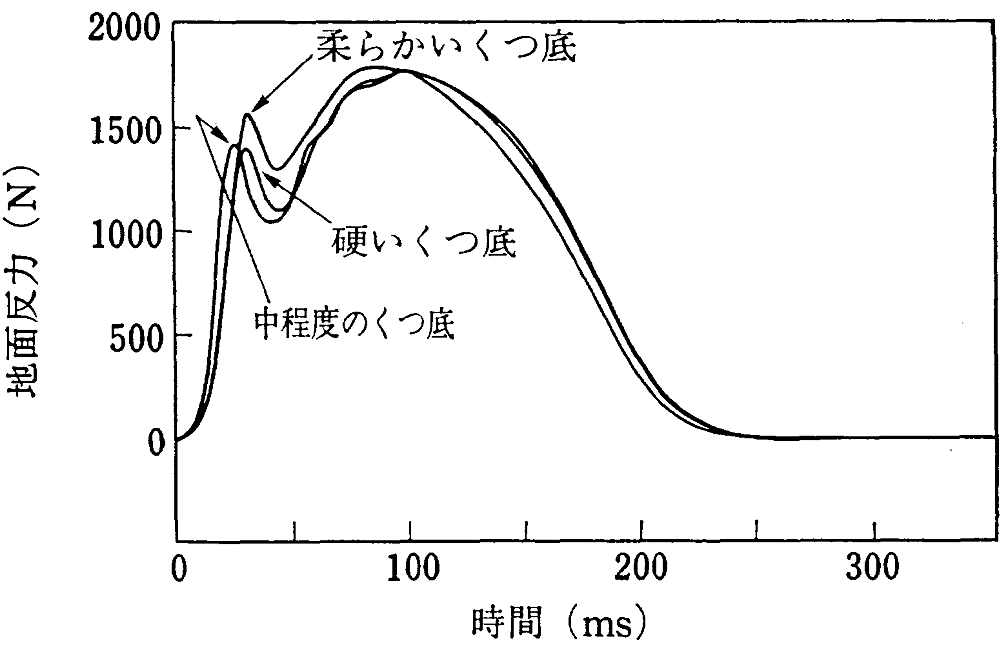

1992年の「計測と制御」に掲載された研究(*2)では、ソール(靴底)の硬さの異なる靴を用いて、接地時の衝撃の強さを調べました。

この結果、

- 接地時の衝撃は、初期波形、主波形(第2波)ともに、ソールが柔らかいほど高くなる。特に初期ピークは顕著。

- 着地衝撃の加速度は、ソールが柔らかいほど高くなる(柔らかい場合は約12g、硬い場合は約9g)

- 靴底が柔らかくなると、無意識に強く接地している

ことがわかりました。

グラフを見ると、柔らかい靴が最も初期ピークが高く、その後の減衰が少なく、主波形(第2波)も最も高いことがわかります。つまり、ソールが柔らかいほうが常に強い力がかかっています。

また、この論文では、

- かかと接地が最も衝撃のピークが高く、フォアフット接地*が最も小さい(*論文中は爪先接地という表現)

- ランニングスピードが上がるほどフォアフット接地が増える

ことも記されています。

フォアフット接地やベアフットシューズが注目されたのは2010年頃から。その約20年前からクッションのリスクとフォアフットの有効性が、日本国内で確認されていたわけです。

マットを用いた接地時衝撃の研究

1997年、Steven Edward Robbins博士は、接地面が柔らかいほど接地の衝撃が強くなることを発見しました。(*3)

この研究では、靴底のクッションと同じEVAでできた硬さの異なる2.5cm厚のマットを用意。被験者にはどのマットが使われているわからない条件で、裸足でマットに着地後、10回足踏みしてもらい、接地時の衝撃を調べました。また、マット上で片足立ちを行い安定性も調べています。

その結果、最も柔らかいマットのときが垂直方向の衝撃が最大となり、硬いほど衝撃が小さくなることがわかりました。 安定性の結果も同じで、マットが柔らかいほど不安定になりました。

これは、バランスをとるために、柔らかい部分を踏みしめて硬くしようとする本能的な動作に起因すると推察されています。

この研究では、

市販のスポーツシューズやマットは柔らかすぎ、厚すぎるので、使用者を保護するために改善が求められる

としています。

学会でもクッションで衝撃が増えることを公表

1970年代にクッション付きのシューズが登場してから、シューズのクッションは進化を続けてきました。柔らかい靴底、ゲル状のクッションやエアバッグ構造など、クッションは大きく進歩しました。

しかし、クッションの性能が高くなっても、足が受ける衝撃が減ることはなく、むしろ高くなることが、シューズメーカーの社員により学会で発表されていました。

1986年アメリカのバイオメカニクス学会の総会で、当時、Nike Sports Research Laboratory(ナイキ・スポーツ・リサーチ研究所)の所長であったEdward C. Frederickが

「被験者が柔らかいシューズを履いた場合と、硬いシューズを履いた場合、衝撃力には何の違いもないことが判明した。しかも、垂直床反力におけるピーク値は柔らかいシューズのほうが高かった」

と発表しました。(*4)

これは、クッションがあっても接地時に足にかかる力は変わらず、それどころか柔らかいシューズのほうが地面からの反発の最大値が高かったということで、1992年の日本の研究(*2)とほぼ同じ結果です。

靴を履かない人達のほうが怪我が少ないという事実

続く1987年に有名な論文、Running-related injury prevention through barefoot adaptations(*5)が発表されました。これは、裸足に順応することでランニングに関連した怪我を防げることを示唆した初期の論文です。

この研究の発端となった5つの理由が論文中に記載されています。

- 国際レベルで活躍する裸足ランナーについて、怪我が報告されていない

- 裸足人口の多い発展途上国では下肢の怪我がほぼ見られない

- 旧西ドイツの体育のインストラクターの意見では、指導した何百人もの中に衝撃で怪我をしたアスリートは1人もいない

- ハイチはシューズ人口と裸足人口がほぼ半々で、下肢の怪我はシューズを履いている人達が圧倒的に多い

- 西インド、ヨーロッパ、アジアで常に裸足で過ごしている人達から、衝撃による足の怪我の報告はほぼ無い

残念ながら、この5つについて明確な数値や調査方法は示されていませんので、精度は低いです。ただ、この5つがあったから裸足について調べたという研究の動機なので、誤差はあっても間違いではないと思われます。

この中で特に興味深いのは4と5。同じ地域の人達でも、シューズを履いている人のほうが怪我が多いというところです。

クッションそのものが悪いのか、クッションにより着地方法など動きが変化することが悪いのかは、この論文では判断はできません。

ただ、クッション入りシューズに足を守る効果がないどころか、故障のリスクを高めることは明らかです。

また、裸足の頃は怪我がない人でも、シューズを使うようになると足に障害が出る可能性も示唆されます。

ちなみに、この研究では4ヶ月間裸足で歩くことによって、足のアーチの伸縮性が高まることが確認されています。

怪我の発生率などには触れていませんが、アーチの伸縮性が増せば足のクッション機能は高まるので、怪我の防止が期待できます。

クッションに効果はないという研究結果と怪我が減らない事実

クッションがあるほうが、接地の衝撃は強くなりやすいのは明らかです。

それでも、

クッションが怪我をある程度防いでいるはずだ!

という思いを捨てきれない方に、クッションが役立っているという報告は過去200年を振り返っても一つもなかったということをお知らせします。

Craig E Richards博士は、膨大な数のシューズに関する論文を調べ、その結果がBritish Journal of Sports Medicine(*6)に掲載されました。

この調査では、MEDLINE(1950年~2007年5月)、CINAHL(1982年~2007年5月)、EMBASE(1980年~2007年5月)、PsychInfo(1806年~2007年5月)、Cochrane Database of Systematic Reviews(2007年第2四半期)、Cochrane Central Register of Controlled trials(2007年第2四半期)、SPORTSDiscus(1985年~2007年5月)、AMED(1985年~2007年5月)と、大手科学誌に掲載された論文を、古いものでは1806年にまでさかのぼって調べました。

その結果、

クッションおよびプロネーションの防止機構が有効であることを示す研究は、一つもない

ことが明らかになりました。

200年間、クッションに意味があるというデータが出たことはないのです。

「クッションで怪我を防ぐ」と当たり前のように聞きますが、クッションが怪我を防ぐことを示すデータは一つもなかったのです。クッションにより足裏にかかる圧力が変わることを示す論文はありますが、ケガを防いでいることを示した統計的な証拠はありません。

クッションに効果がない理由

クッションに効果がないことに疑問は無いでしょうか?

柔らかい素材がつぶれながら衝撃を吸収するのは当然のことで、普段の生活でも壊れやすいものはクッションで保護します。

なぜシューズのクッションは防護効果を発揮できないのでしょうか?

一つは上記の通り、

クッションがあるほうが強く接地してしまう、本能的な動きによるものです。このため、クッションがあるほうが衝撃が強くなっています。

もう一つは、

シューズのクッション程度では衝撃吸収力が弱すぎるからです。

ランニングの着地時に足にかかる力(地面反力)はおよそ150kgf~200kgfと、150㎏fを超えます。

150kgf超もの力をシューズのクッション程度では吸収できません。

クッション素材の上にタマゴを落としても割れない映像がありますが、2mの高さから落下したタマゴの衝撃は0.1~0.2kgf程度、ランニング時の1/1000以下しかなく人体への影響を考慮するうえで参考になりません。タマゴは見栄えのするデモンストレーションでしかないのです。

シューズのクッション程度では、人体の骨・筋肉からなる衝撃吸収機能に遠く及びません。

特に足には、人体の骨の総数の1/4が集中し、片足で12本の腱、18の筋肉が使われる、もっとも複雑な器官です。レオナルド・ダ・ヴィンチは

「足は、人間工学上の傑作であり、最高の芸術作品である」

と記しています。

さらに筋肉は硬さを自由に調節し、速度を受け止めることできます。

複雑な構造かつ自由に硬さを変えられる足の働きに、クッションが及ぶはずはないのです。

足以外にも生体機能の高度さを示す器官の例は多く、例えば肝臓を人工的に再現しようとすると、野球場より広い化学工場が必要とされています。生物の構造はそれほど高度で、人工的にマネできるほど単純ではありません。

機能性は状況次第

シューズに機能を持たせることが悪いわけではありません。

クッションの問題は、人工的なクッションを採用すると足本来の衝撃吸収機能が働かなくなることです。上記の通り、シューズにクッションを使用すると衝撃が増えてしまい、足の機構と両立できていません。

特定の目的に対して、シューズが動きをサポートする場合なら価値はあります。

例えばアイススケートは氷上での移動速度を上げてくれ、速度は裸足より優れています。一方、接地面が小さいため、安定性は低くいですし、氷上以外では役に立たないので、いつでも最適な機構とは言えません。

同様に、クッションも目的と状況次第です。足を守ることはできませんが、厚みを増し物理的にストライドを長くする、履き心地を良くしてストレスを軽減するといった使い道はあります。

厚底カーボンシューズは使い方次第

クッションに足を守る機能がないことは間違いありません。

しかし、厚底カーボンシューズがレースで有利なことも確かです。これは厚みによる物理的なストライド拡張と、強い反発性により得られる恩恵で、ベアフットシューズにはない利点です。

宮地氏の研究(*2)及び、Steven Edward Robbins博士の研究(*3)で、「クッションがあると、踏み込みの強さは無意識に強くなった」ことが示されているので、厚底にまでなれば、一般ランナーの接地は相当強くなります。しかし、トップ選手たちはクッションがあっても柔らかい接地を実現できています。これは

- 正しい接地の意識

- 普段の練習方法

の2点が関わっていると考えられます。

正しい接地の意識

マラソンの金メダリストであるマカウもクッションのあるシューズで柔らかい接地を実現できており、日本での調査に参加した際に、

10代の頃からこの着地になじんできた。こうすれば足にあまり衝撃を感じないからだ。

と、柔らかい接地を意識的に行っていることを答えました。(詳しくは「マラソン世界記録の走りから学ぶ究極の接地方法」)。

「正しい接地を知っているなら、意識的に踏み込みの強さは変えられる」といえます。

キプチョゲも、厚底カーボンシューズで足をフラットにしつつ小趾球から柔らかく接地しています。

柔らかい接地により、足の筋力消費を30%以上節約できることがわかっており、走る上でかなり重要なテクニックです。

クッションあえてをつぶして柔らかさを見せるような映像を見かけますが、ランニングにおいては、できるだけクッションをつぶさないように走るべきです。

普段の練習方法

接地を意識するためには、「正しい接地」をあらかじめ身につけておかなければなりません。そのためには普段の練習で

接地したときの衝撃の強さ、地面の硬さの感じ方

を知っておかなければなりません。地面の硬さを感じられる裸足やベアフットシューズによるランニング、ベアフットランは接地を学ぶ最適な練習方法です。

厚底カーボンシューズは以下3つの理由から、練習には不向きです。

- クッションのあるシューズでは地面の感触がわかりにくいので、柔らかな接地の技術を身につけるのが難しくなる。

- Running-related injury prevention through barefoot adaptations(*5)の内容から、クッションのあるシューズに慣れると、怪我のリスクが上がる恐れがあります。

- 厚底カーボンシューズを常時使用すると、足の筋や腱が衰えるリスクがあります(詳しくは「厚底vs超薄底ベアフットシューズ-目的別に選ぶ」)。

練習にはベアフットシューズを使うことで怪我のリスクを抑えながら、接地技術と筋・腱を鍛え、レースで厚底カーボンシューズの機能を存分に引き出していきましょう。

参考文献

*2. 宮地 力. 着地衝撃における計測とシミュレーション; 計測と制御 Vol.31, No.3 1992年3月