ベアフットシューズ=裸足感覚のシューズで、業界ルールや科学的な定義があるわけではありません。

そのため、ベアフットシューズと呼ばれるものや、裸足感覚を売り文句にしているシューズであっても、裸足の再現度が不十分なものもありますので、「裸足感覚」という製品説明をそのまま受け取るのではなく、「本当に裸足感覚で走ることができる」製品を見極める知識が必要です。

「薄底ならベアフットでしょ?」と思われることが多いです。

確かに薄底は大切な要素ですが、薄底=ベアフットというわけではありません。

以下に、ベアフットシューズに最低限必要な8つの特長をご紹介します。

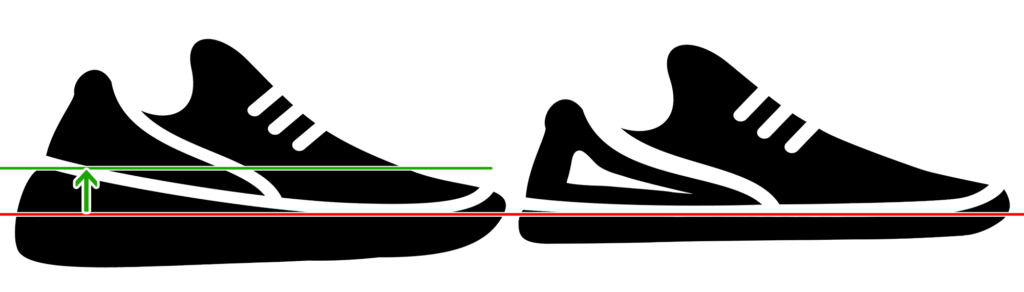

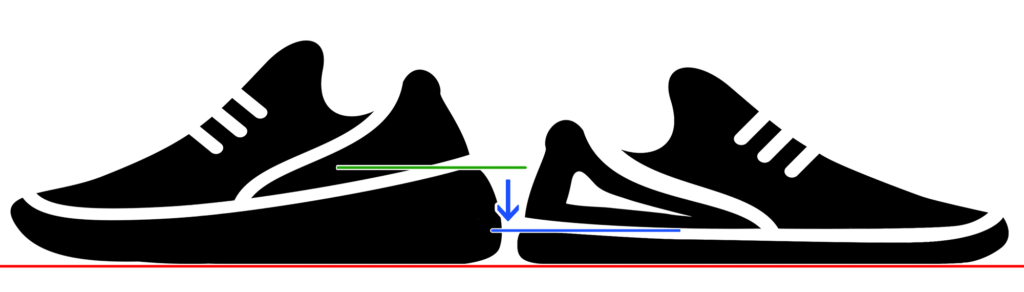

1. ドロップ0のフラットシューズ

ドロップとは「かかととつま先の高さの差」のことです。かかとが10mm高ければドロップ10mmとなります。

多くのランニングシューズが、ドロップ9~15mmで作られています。

ベアフットランに求める最も大切な効果は「正しい接地ができる」ことです。正しい接地は、走行時ならフォアフット接地、歩行時ならフォアか足裏全体の接地です。

フォアフット接地は足の前側、とくに母趾球や小趾球と呼ばれる、指の付け根から接地することですが、かかとに厚みがあるとかかとから地面についてしまいます。

かかとの厚い靴で、足の前側から接地するためには、つま先を下げる必要があり、これでは足のバネが生かせない他、接地でブレーキがかかりやすくなります。

ハイヒールをイメージするとわかりやすいです。かかとの高いハイヒールでは走力を発揮しきれないのは容易にイメージできます。

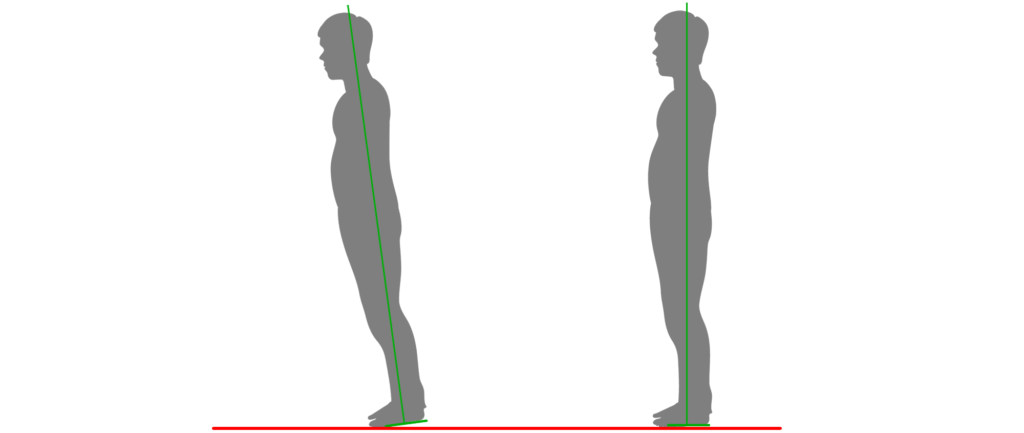

さらに、かかとが高いと、立っているだけでもバランスは前方に崩れます。前方に崩れるのを防ぐには後ろ重心にしなければならず、人本来の自然な立ち姿は実現できません。

かかとが高いことで重心が前に移動して進むという解説がありますが、それを示す科学的根拠はありません。むしろレース用厚底シューズは低ドロップ設計(5~8mm)なので、矛盾してしまいます。

そもそも、かかとのクッションはヒールストライクで走るために1970年代登場した構造で、それ以前のランニングシューズには存在しませんでした(詳しくは「ヒールストライク(かかと接地)はクッションが作った走り方」)。その後、かかと接地が不利であることがわかり、現在の厚底シューズは、足の前側から接地するフォアフット接地向けに作られています。

低ドロップへの移行は良いことなのですが、ドロップ0がさらに好ましいことは言うまでもありません。裸足を再現するベアフットシューズなら、ドロップは0でなければなりません。

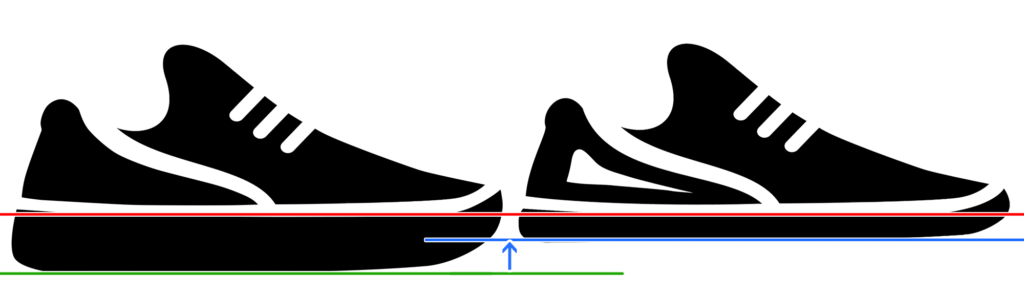

2. 薄底

薄底の利点は

- 地面の感触から正しい接地が分かる

- 安定している

ことです。

地面の感触から正しい接地が分かる

接地の感触がはっきりとわかるからこそ、足のどこから接地したのか、足首の角度は正しいのか、接地によるブレーキがかかっていないのかを詳しく知ることができ、「ロスやダメージのない正しい接地」を身に着けることができます。

体のバランスを保つうえでも、地面の感触=地面からのフィードバックを得られることが重要です。

体は無意識のうちに、地面の傾き、硬さ、凹凸等に合わせてバランスをとるように働いています。このおかげで、固いコンクリートから砂浜に踏み込んむような、バランス調整が急変するような事態でも転倒することはありません。

同様のバランスの処理を機械にさせようとすると非常に大変です。

この複雑な処理にはもちろん脳や三半規管が働いているのですが、足の裏にある感覚器官も重要な役割を果たしています。

足の裏には圧力や形状を感じとる受容器官が104個もあり(*1)、地面の細かな形状を認識しています。

靴の中の小さな砂があるだけでも気になりますよね?足の裏がそれほど敏感なのは、地面の情報を細かに把握するためです。

この感覚器官は加齢とともに減少し、感覚が鈍化することがわかっています。

加齢による感覚の鈍化に伴い、地面の形状の認知が衰えます。こうなると、地面の変化に気づきにくくなり、転倒にもつながりますし、地面の形状に合わせてバランスをとるのが遅くなります。

靴底の厚いシューズは、地面の感触が得られにくくなるので、まさに加齢した足。

体の反応、バランスを鈍らせてしまいます。

安定している

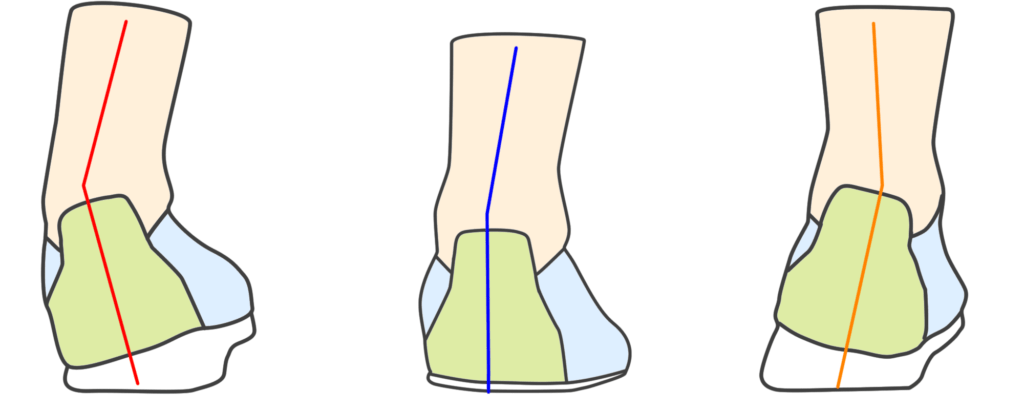

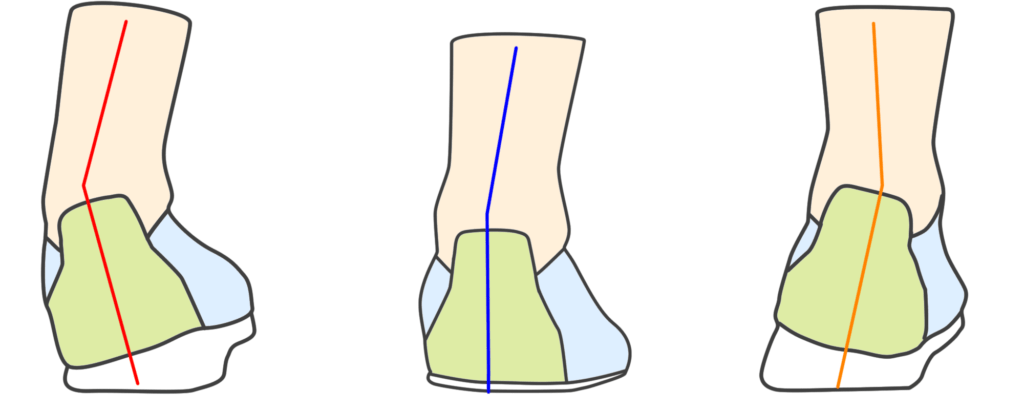

赤:オーバープロネーション(過剰)

青:ニュートラルプロネーション(正常)

オレンジ:サピネーション(不足)

物体は低いほど安定し、高いほど不安定になります。長い棒と短い棒、太さが同じなら短いほうが簡単に立てることができますよね。さらに土台は柔らかいほどぐらつきます。

靴底も同じです。

薄底のほうが厚底より安定性が高いです。

厚みがあり柔らかい靴底では、不安定で足首が左右にねじれすぎる、オーバープロネーションやサピネーションが起きやすくなります。

また、ぶつかりそうになった時に避ける、起伏のある路面を走るといった、急な反応や変化への対応を求められる場合も安定性が重要になります。

起伏のある不安定な地面にでは、接地の瞬間にバランスを整えなければならないのに、シューズが不安定では正しい足首の角度をとりにくく、足首の負傷や転倒のリスクが高まります。

薄底であることは、次に紹介する、「クッションがほぼ無い」、「柔軟なソール」といった特徴にもつながります。

3. クッションがほぼ無い

ベアフットシューズにクッション性はほぼありません。多くの場合、靴底を構成するゴム1枚です。

「クッションが無いと足・膝を痛めるのでは?」と多くの人が思うところですが、

- 1986年、ナイキが靴のクッションに特別な効果は見られなかったと発表

- 2009年、クッションが怪我を防ぐこと示すデータは、過去200年にわたって調べても見つからないことが判明(*2)

- 2012年、米軍の研究で、クッションの無いベアフットシューズのほうが怪我の発生率が低いことが判明(*3)

など、クッションに足・膝を守る機能がないことが明らかになっています。

1970年代からクッション付きのシューズが登場。それからクッションの性能はどんどんよくなっていきました。しかしアメリカ足病スポーツ医学会(American Podiatric Medical Association: APMA)の元会長、Stephen M. Pribut博士は2010年ごろに、

「1970年代後半に本格的な研究が開始されて以来、アキレス腱の障害は約10%増加し、足底筋膜炎の発症率は変化がない」

と報告しています。

クッションについて詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」で解説しますが、靴のクッションに足を守る効果はありません。

野生の動物は、靴は履きませんよね。2本足で走るダチョウやニワトリだって怪我をしません。

もっと身近な例では、犬の散歩。裸足の犬は平気なのに人間は足やヒザを痛めます。

人の足が本来持っているクッション機能を正しく引き出し、適切な動作を身につければシューズにクッションはいりません。

それどころか、

と、クッションがないほうがむしろ安全であるという調査結果が出ています。

薄底の項目でも書きましたが、靴底が厚くて柔らかいと不安定になり、左右にねじれやすくなります。この点からも、クッションはケガのリスクを高める可能性があります。

クッションは地面の細かな感触を伝えてくれなくなるという問題もあります。

クッションは不要どころか、人が本来持つ足の機能と正しい動作を妨げています。

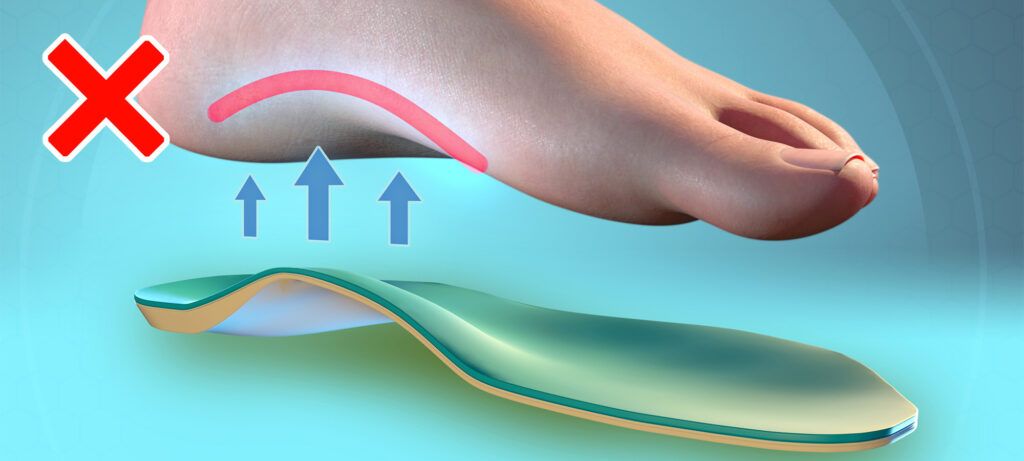

4. アーチサポート無し

土踏まずを支えるアーチサポートは足本来の機能を阻害します

アーチサポートとは、足の土踏まずを助ける靴内部のふくらみのことです。

- 偏平足にならない

- 足の自然なアーチ構造(土踏まず)の形成を助ける

という目的で用意されていることがありますが、これは不要どころか、足の機能を阻害しています。

近代的なシューズがアーチ形成を阻害している可能性が示唆されており(*6)、そこにサポートを加えても原因を取り除いたことにはなりません。そもそも、裸足やベアフットシューズで過ごせば、サポートがなくてもアーチは自然と形成されることが分かっています(*6, *7)。

さらにアーチサポートは足本来のクッション機構を阻害してしまいます。足のアーチ構造は、着地時の衝撃を受け止めるためのクッションです。

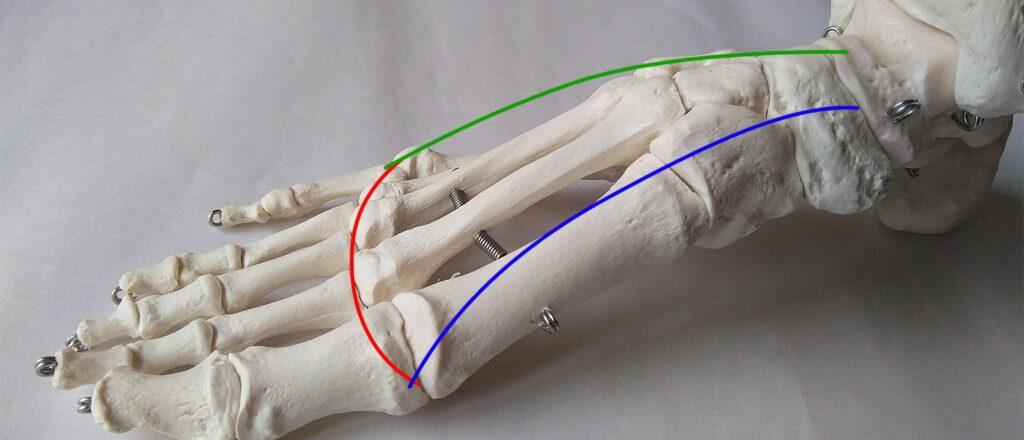

赤:横アーチ、緑:外側縦アーチ、青:内側縦アー横アーチ(赤)は小趾球と母趾球を結ぶ線。外側縦アーチ(緑)は小趾球とかかと、内側縦アーチ(青)は母趾球とかかとを結ぶ線

足には3つのアーチ構造があります。それぞれが曲げられたバネのように、着地の力によりアーチが引き伸ばされることで衝撃を吸収しています。

アーチサポートによって土踏まずが下から押し上げられると、着地してもアーチがのびることができず、曲がったままになります。このため、足の骨による衝撃吸収ができず、骨に衝撃がきます。

土踏まず部分が盛り上がったシューズ、およびインソールの使用は避けましょう。

5. どの方向にも曲がる柔軟なソール

アウトソール(靴底)が柔らかいことも足の自然な動作には欠かせません。

走るときも、歩くときともに、接地した後、足はつま先側が屈曲します。

ここが曲がることで足が転がるように力が流れ、ブレーキをかけることなく体が自然に前へ進みます。

強く走るときは、足の裏に力が入ることで、屈曲した足がバネの働きをして、強く体を押し出します。

ソールが固いと、この屈曲が行われず、スムーズな体重移動ができません。

強く走った場合は加わる力が強いので、厚みのある靴底でも曲げられますが、靴底がバネの役割をはたして、足のバネが使われず、足が衰えてしまいます。

足の裏を鍛えたうえで、レース用のシューズを履けば、シューズと足裏、両方のバネの力を使うことができます。

スムーズな体重移動の習得、足本来のバネの力を取り戻すには柔軟なソールが必要です。

さらに、足が曲がるのはつま先部の屈曲だけではありません。足をもんでみるとわかりますが、足は様々な角度に複雑に動くようにできています。接地の角度や地面の形状に合わせ、足は柔軟に形を変えて対応しています。

この足の対応力を引き出すには、足と同じく柔軟に形を変えられる柔らかいソールである必要があります。

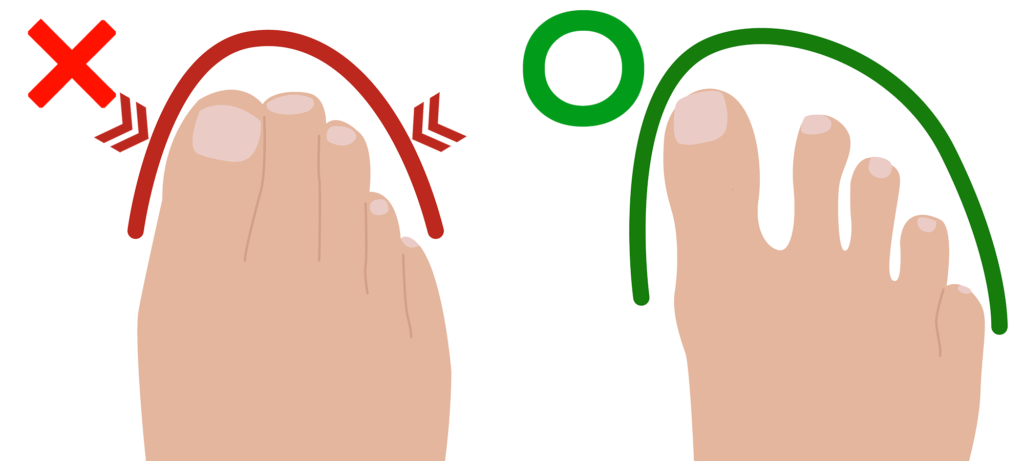

6. 足指の自由度が高い

足の機能を引き出すには足指の動きは欠かせません(*足指は正しくは足趾ですが、わかりやすいよう足指と記載)。競技用のランニングシューズなどは指先を締め付ける構造のものが多いです。急な体重移動がない場合はこれでも機能上は問題ありません。靴のブレを押さえられるので直進はむしろ進みやすいです。

しかし、これが常態化すると問題です。

指が使えていないので指の機能が衰え、地面を蹴る力までも弱まっていく恐れがあります。一般的なシューズは足指の機能を低下させており、ベアフットシューズを使用するだけで足指の筋力が高まることが分かっています(*6)。

足指の機能が低下するとバランス力まで衰えてしまうので(*8)、足指を鍛えることは生きる上でも重要なことです。

足指が自由に動くように設計されることで、足本来の機能を取り戻せるので、足指の自由度はベアフットシューズには欠かせません。

7. 軽量

シューズは重いほどエネルギー消費が増えることがわかっています(*9)。シューズは履いてしまえば重さはほぼ感じないかもしれませんが、実際は影響を与えています。

ぜひ裸足で走ってみてください。驚くほどスムーズに足が前に出るのを実感できます。シューズが重ければその分、本来不要なはずの力を多く使わなければならないわけです。

鍛えるためにあえて重くしたいという場合もあるかもしれませんが、その場合は適切な負荷を加えたトレーニングをしていけばよいのです。シューズ本体はできるだけ自然な動きを変えないように設計されなければなりません。軽さは自然な動きづくりの大切な要素です。

8. 動きをコントロールする機能がない

ランニングシューズには動きを調節する機能が多く使われています。例えば以下のようなものがあります。

- オーバープロネーション(過度な回内)を制御するシャンク

- 足の転がりを推進する湾曲やプレート

- 接地順を指示するガイド機構

このような機能があるものはベアフットシューズとは呼べません。自然な動きを阻害する余計な機構です。

例えばオーバープロネーションはクッションで誘発される人工的な問題です。野生の生物にオーバープロネーションは起きません。走れないような進化をしていては絶滅してしまいます。ヒトも、自然に近い裸足ならオーバープロネーションはおきません。本来は対応する必要がそもそもないのです。

足の転がりをサポートする機能があれば、直進する場合はエネルギー消費を押さえられますが(*10)、これは常用時は足の筋力が低下することを意味します。また、直進以外の動作には不向きなので、とっさの動きに対応できません。

接地位置や接地順は速度、地面の角度、地形で変わります。ガイド機構で示される一辺倒の答えでは不十分です。接地は地面の感触から場面ごとに自分でコントロールするもので、むしろガイド機構は接地の感触を邪魔していしまいます。

このように、自然な動きを変えようとする付加機能は不要であるだけでなく、むしろ害悪となりかねません。ベアフットシューズのメリットを得るためには動きをコントロールするような機能はあってはいけません。(レース用のシューズでは機能が役立つ場面は大いにあります。ベアフットとの使い分けが重要です。)

ベアフットシューズの特長とメリットまとめ

ベアフットシューズに求められる特長・機能とそれらにより得られるメリットをまとめると以下のようになります。

- ドロップ0のフラットシューズ

- 薄底

- クッションがほぼ無い

- アーチサポート無し

- 柔軟なソール

- 指先の自由度が高い

- 軽量

- 動きをコントロールする機能がない

クッションが不要であることに、最初は皆さん心配になります。

しかし、従来の履物にクッションはありませんでした。

1万年以上前から履物は存在していましたが、履物にクッションがついたのは1970年代。履物の歴史で見ればつい最近のこと。交通機関が未発達な時代、クッション無しの履物で現代より長い距離を徒歩や走行で移動していたわけです。

古来はアスファルトの路面はありませんでしたが、土の地面でもクッションよりはるかに硬いです。薄いゴム一枚でアスファルトの上を走るくらいで、固い土程度の感触になります。

さらにどんなに優れたクッションでも、体重を受け止める力は無いこともわかっています(*11)。シューズにクッションが不要なことは科学的にはっきりしているので、心配は不要です。

ベアフットランをするなら、上にあげた8つの項目を満たす本物のベアフットシューズを使いましょう!