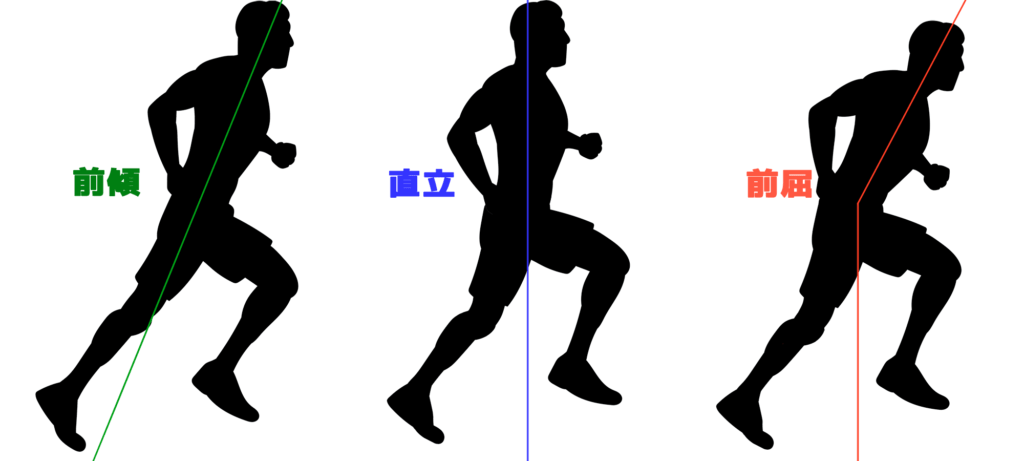

「走るときは前傾姿勢を保って」、「前傾により上半身が落下する力で加速」、などの解説を見かけますがこれらは科学的に間違っています。

答えを先に書けば、前傾できるのは加速局面に限られます。これは自然法則です。

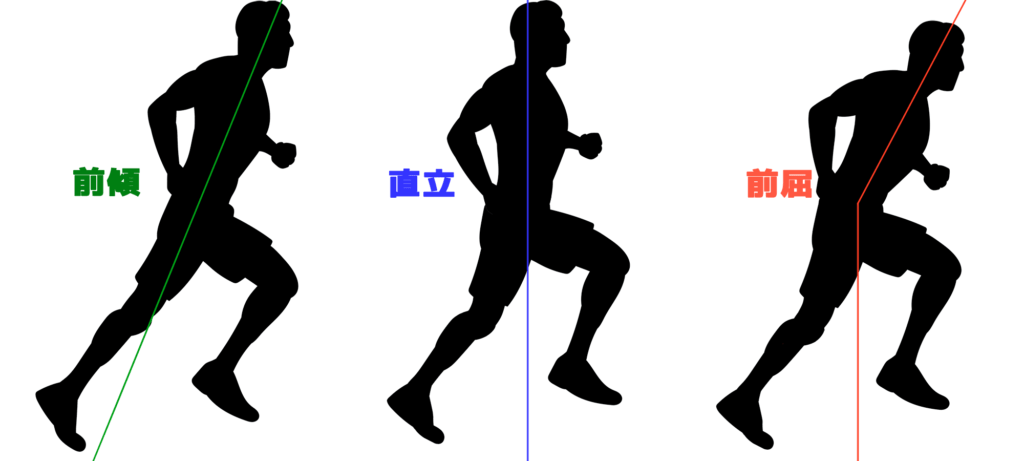

一定速度で走っているときは、前傾しようとしても腰が曲がるだけです。これは「前傾」ではなく、「前屈」であって、重心位置の移動もほぼ起こりません。

前傾の誤った理解

走り方の本でありがちな、誤った解説に、

体が落下する速度を前方向に向けることで、力を使わず加速できる

というものがあります。このように説明する指導者もいらっしゃいます。

しかし、これは明らかに誤りです。地面に立てた棒を倒しても、前方に加速することは無いのと同じ理屈です。

落下する力である重力は常に真下に向かっています。どのように力を加えても前方向に進む力に変換することはできません。

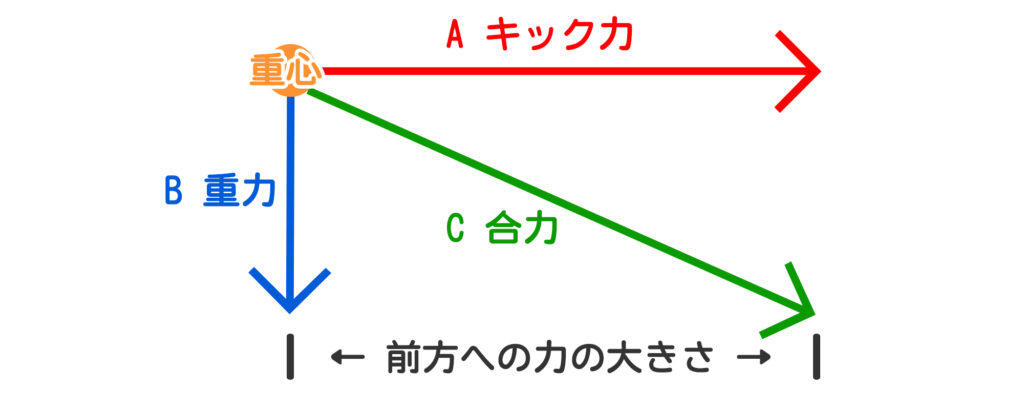

中学で学ぶベクトルの計算で示される通り、ある方向に向かう力Aに別方向の力Bを加えると、ABの間に向かう力Cができるだけです。

落下の場合で言えば、落下する力Bに前方向の力Aを加えても、斜め下に向かう力Cになるだけで、Cの前方への力の強さはAと同じです。

重力以外に、

人体を立てた棒に見立て、棒が前方に倒れると先端ほど加速される。この力で頭部が加速する力を利用する。

という話もあります。

棒が倒れる時、先端側は加速され遠心力が生まれます。しかし、遠心力が発生するのは棒がより低く倒れていく間のみです。同じ前傾角度を保っている間は遠心力は発生しません。むしろ、走る際はスタート時から徐々に頭は高いほうへと移動していくので、加速方向とは逆です。

- 重力は前方への力にならない

- 遠心力は発生しない

つまり、体を前傾させても、前進に有効な力は発生していないのです。

また、

転びそうになると反射的に足が前に出る。この力を使う

という解説もありますが、反射で足が出ようが、意識的に足を出そうが筋肉が使うエネルギーに違いはありません。

空気抵抗に対抗するため前傾する

という意見も聞きます。空気抵抗で上半身が後方に反ってしまうのを防ぐ目的とされます。しかし台風並みの強烈な向かい風でも吹かない限り、空気抵抗程度の力で体を支えて前傾を保たせることはできません。

台風時の映像などで風に向かって体を前傾させて歩く人の映像などがあります。あれは風速15m/秒を超える強風のときです。

風速15m/秒の空気抵抗を実現するには、無風時に秒速15mで走ればよいわけですが、秒速15m=時速54kmなので、100m金メダリストでも不可能な速度です。

世界大会の100m決勝でも、100m全体の平均速度は時速37km程度、最も速い60~80 メートル区間でも時速44.5km程度。

オリンピックや世界陸上の100m決勝の映像を見ても、加速時以後はみんな直立で、前傾で走っている人はいません。

前進するので、前からの空気抵抗は受けます。これに対抗するため、腹筋などの体感部の筋肉に力を入れ後ろに傾かないようにする必要はあります。特に100mなどの短距離においては前側の力は重要です。

しかし、体幹でどれほど前側に力を入れたとしても下半身の角度は変わらないので、前傾はできません。無理に上半身を前に倒しても、腰が屈曲するだけで、下半身は地面に対して垂直なままです。

腰を曲げた状態で膝を上げようとすると、膝が上げづらいことがわかります。腰を曲げると膝がスムーズに上がらないので、腰を屈曲した走りは誤りであることは明らかです。

前傾させる理由は?

体を前傾させることで得られるメリットは2つ。

- 地面を押して前方への力を得られるから

- 体が後方に倒れるのを防ぎながら加速するため

地面を押して前方への力を得られるから

体を傾ければ、それだけ地面を後ろに押しやすくなります。これが体を傾ける理由その1です。

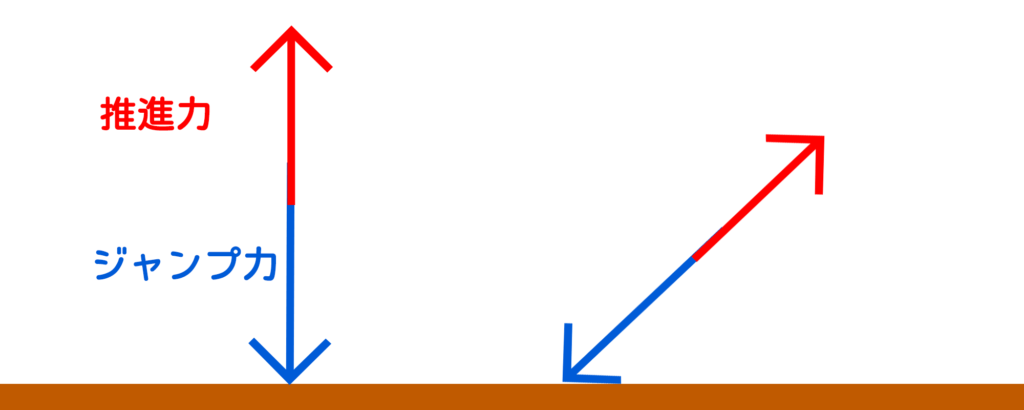

人間が最も強い力を発揮できるのは、垂直方向に跳んだ時です。

垂直跳びでは臀部・太腿といった、人体でも最も筋肉が多い部分が活動するうえ、ふくらはぎなど他にも多くの筋肉が参加します。

直立した状態では、垂直跳びの動きでは上向きの力しか発生しないので、前に進めません。

直立した状態で前に進むには、大殿筋、ハムストリングスといった、体の後ろ側の筋肉で体を前に押すしかなく、垂直跳びほど強い力は得られません。

一方、体が傾いていれば、垂直跳びの力の方向が斜め前方向に変わるので、この強い力を前への推進力に使えます。

前傾することで、人体の発揮できる最も強い力を、推進力に使えるわけです。

短距離走の場合、接地時間が長いスタート初期はこの筋力が重要な働きをします。

体が後方に倒れるのを防ぎながら加速するため

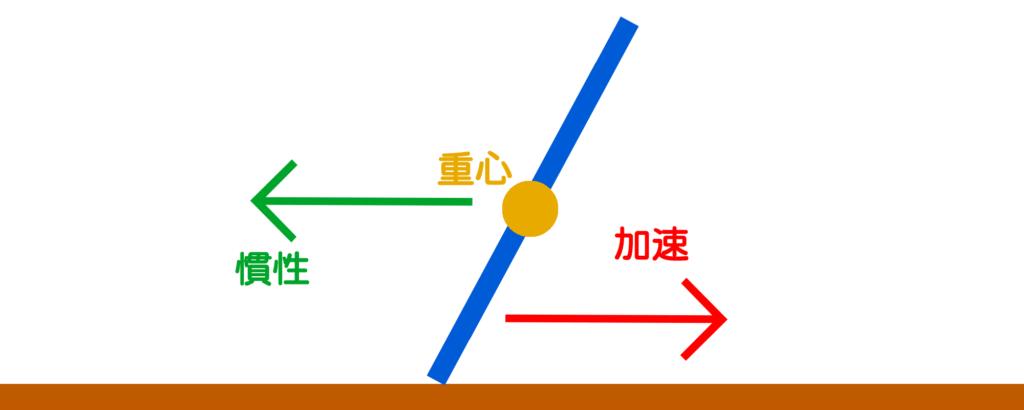

垂直の状態で静止しているものを加速すると後ろに倒れてしまいます。加速する物体には、そこに留まろうとする慣性によって後ろ向きの力がかかるためです。

電車が発車するとき、後ろに倒れそうになりますが、あれが後ろ向きにかかる慣性です。

バイクを急発進するとウィリーし、後ろに転倒するのも同じ原理です。

人体も急加速するとバイクのウィリーのように体が持ち上がります。バイクのように後ろに転倒するほどの力は発生しませんが、最適な位置での接地ができないなどの不都合が生じます。

後方に傾くと、上述の「地面を押して前方への力を得る」動きもできません。

体が後ろに傾かないようにするには、前方にあらかじめ傾けておけばよいことになります。

これら2つが体を前傾する理由です。

こうなると、体はずっと前傾していたほうが速く走れることになりますが、前傾を継続することは人間の能力では不可能です。

前傾できるのは加速時のみ

壁に向かって両足を揃えて立ち、壁に手を付けて体を前傾させたとします。この状態で壁から手をはなして止まることはできるでしょうか?もしくは歩くことは?

不可能ですよね。

前傾姿勢は体が倒れる途中です。

倒れるのを防ぐ方法は2つ。

- 足を前に出して、重心を支える → 重心より前で接地

- 倒れる方向に加速することで起き上がる力を発生させ、前傾角度を保つ → 重心より後ろで接地

転びそうになった時に足を出してとどまる動作が1.と同じです。足を重心より前に出せば倒れなくなりますが、重心が安定し倒れなくなるので、前傾も終わります。

走る場合は2.の方法となります。加速することで後ろ向きの慣性力が発生し、物体は起き上がろうとするので、これと倒れる力が釣り合うことで前傾を保つことができます。

しかし、ここで問題になるのは、後ろ向きの慣性力は加速時にしか発生しないということ。

一定速度で進んでいるときは後ろ向きの慣性力は発生しません。

先ほど同様、電車の例で考えると、加速を終え一定速度で進む車内では倒れそうになることはありませんよね。電車と乗客の速度が等しければ、電車から見て車内の乗客は留まっているだけと等しいからです。

人体も同じです。

接地点から生み出す速度と体の進行速度の差が小さくなるほど、後ろ向きの慣性力は弱くなり、両者の速度が等しくなれば慣性力も無くなります。

後ろ向きの力がなくなれば前傾を保つことはできないので、前傾を続けるには加速し続けなければなりません。

バイクのウィリー走行も加速を続けています。(*1:ウィリー走行と加速度の関係について、ウィリーとジャックナイフ[モーターサイクルの運動学講座・その1]の記事が秀逸です。)

「走るときは常に前傾姿勢を保つ」には「走っている間、常に加速し続けなければならない」ということです。

これは科学的に不可能です。100m金メダリストでも60m付近で最高速度に達し、80mからは減速しています。

生物によって加速できる距離は異なりますが、人間が全速力の場合に加速を維持できる距離は60m程度が限界です。これより長い距離を加速し続けることはできませんので、同時に60m以降は前傾姿勢をとることはできません。トップ選手が全力で走っての話なので、これより遅ければ前傾でいられる距離はもっと短くなります。

60m付近からは前傾・加速ではなく、スピード維持のために姿勢と走りを変える必要があります。

加速できなくなった後も前傾・加速を維持しようとするのは無駄どころか逆効果です。

100m世界記録保持者のウサイン・ボルト氏がnews23で桐生選手と対談した際に、桐生選手の走りを見て以下のようなアドバイスをしました。

スピードを保てばいいのに、さらにスピードを上げようとしている。大事なことは、トップスピードに乗ったらフォームを保ち、スピードを維持することだ。

多くの選手は、トップスピードから、さらに速くなろうとする。それでは、速度にテクニックが追いつかず、逆に遅くなってしまう。

トップスピードに乗ったら、それ以上は速くならない。

(*2:news23より)

このように、世界トップのスプリンターも、「加速し続けようとする行為は逆効果である」とはっきりと述べています。

腰を曲げたら前傾ではない

前傾したランニングフォーム例として、足を前後に開いて、上半身を前に出した姿が紹介されることがありますが、あれは前傾ではなく、前屈です。

上述の通り、前傾姿勢で止まることはできません。立ち止まった状態で出来るのは腰を曲げた前屈です。

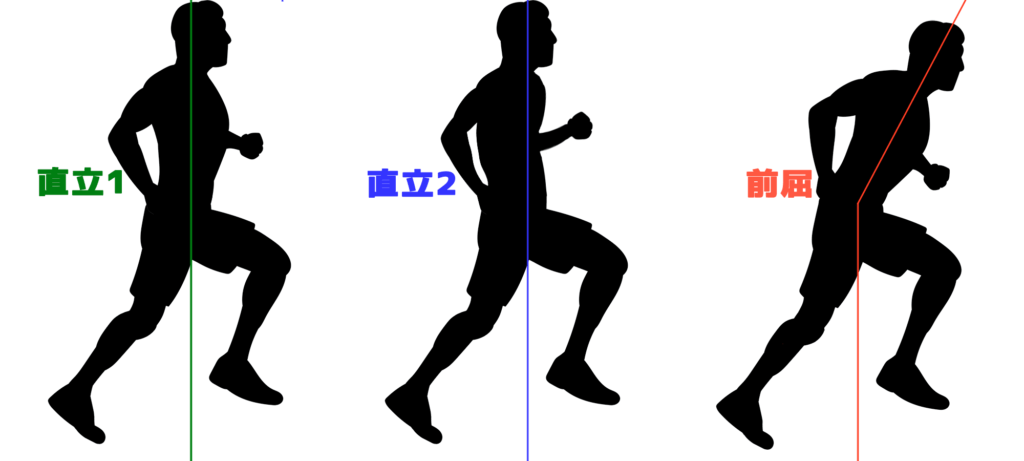

前傾・前屈の違いは骨盤の角度を見ればわかります。

前傾の時は、骨盤・上半身とも前傾、直立の時は骨盤・上半身ともに地面に垂直と、どちらも骨盤と上半身の角度が同じで、骨盤の上端・下端と頭がほぼ一直線上に並びます。一方、前屈は、骨盤は直立・上半身は前傾と、上半身・下半身で角度が異なっており、骨盤上に頭が来ません。

止まっているときは前傾できないのと同じで、走っているときも加速していなければ前傾はできません。

加速していないのに前傾しようとすれば、できるのは前屈であって前傾ではありません。

前屈してしまうと、背骨のS字カーブが失われて、地面からの反発が減少してしまいます。また、腰に負担がかかるので腰痛の原因になります。

前屈は推進力を生まないどころか、反発を減らしてランニング効率を下げてしまいます。

加速していないなら直立が最も効率が良いです。

「前傾」と「前傾の意識」は違う

意識と実際が違う場合、指導として前傾を意識させる場合はあります。

直立を意識して走っているのに、実際は反っている。こういった意識と動作にズレがある場合はあえて前傾を意識させると良い場合があります。

例えば、100mの終盤では、背中を丸めた姿勢になる選手がいます。上半身の反り、体幹のぶれを防ぐために腹筋に力を入れている結果で悪い姿勢ではありません(腹筋を固めても、背中が丸まるかは人により違います)。この姿勢を作ることを「前傾を意識して」と表現する場合があります。

この上半身を少し丸めた姿勢は、前傾でも前屈でもなく、直立です。

背中が丸まっていますが、頭は骨盤上に来ており、骨盤と頭を結ぶ線が地面に対して垂直であることがわかります。

求める結果は同じでも、それにたどり着く感覚・意識の持ち方は人によって異なります。

ここが難しいところであり、工夫しがいのある面白いところでもあります。

意識は人それぞれ違いますが、

加速時は前傾、それ以外は直立が最も効率が良い

という事実は変わりません。人によりそこにたどり着くときの感じ方が少しずつ違うというだけです。