ベアフットラン、ベアフットシューズというと長距離の人を対象に説明されることが多いですが、短距離、跳躍競技、バスケやバレーといったジャンプ力が求められる競技の人も積極的に取り入れましょう。

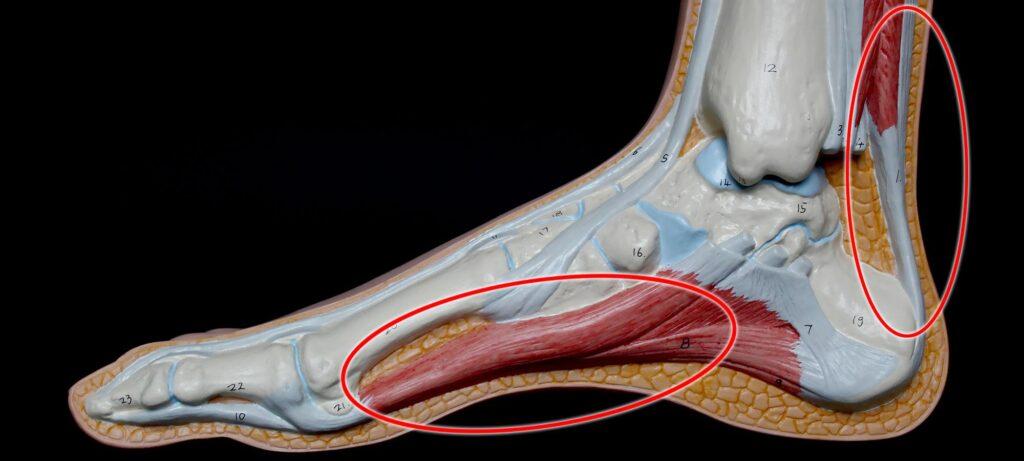

なぜなら、ベアフットシューズは、短距離や跳躍に求められるアキレス腱・足底の腱を鍛えることができるからです。後述しますが、ベアフットシューズを使う長距離選手のアキレス腱は、短距離選手並みの強さがあります。

これを短距離選手が取り入れたら、短距離選手を超える、非常に強力なアキレス腱が手に入ります。

まず、なぜ短距離や跳躍にアキレス腱と足底の腱が重要なのかを見ていきましょう。

短距離走や跳躍で重要になるアキレス腱

短距離走や跳躍競技は地面からどれだけ大きな反発を得るかが大切です。

これらの競技では、強い力で地面に足を押し付けた時に、地面から反発する力をもらい体を浮かせているためです。

この反発をもらうのに最も大切なのがアキレス腱です。

短距離走とアキレス腱

100m走では1秒間に約4.5歩動かしており、このスピードを実現しようとすると、筋肉で地面を後ろに押して走っていては脚の回転(ピッチ)が遅すぎます。

接地してから力を入れる場合、神経の伝達は「接地を感知→脳で認識→筋肉に伝達→力の発揮」の流れとなりますが、一般に接触を認識してから筋の動作開始まではおよそ0.2秒かかります。これでは、短距離選手の一般的な接地時間である0.1秒に間に合いません(例:日本の短距離選手である桐生祥秀氏の接地時間は0.082秒)。

膝・足首を固めて地面にぶつけることで、強い反発をもらい、ボールのように弾ませることで素早く脚をあげています。

短距離のトップ選手たちが、「今日はうまく反発をもらえた」「もっと膝、足首をロックして」と発言するのはこのためです。

実際にはハムストリングス(裏太腿の筋肉)の力を使い前方向の力を加えていますが、これは接地を感知してではなく、逆足を前方向に出す力を支えるために、反射的に力が発揮されています。

後ろ方向に意識的に力を入れる短距離初心者の走りは、下半身が追い付かず、上半身が突き出て腰が落ちています。

短距離トップ選手の走りを見ると、膝が大きく前に出て、体が浮いているように見えます。これは、反発をうまく利用することで接地時間を非常に短くしているためです。

2種類のジャンプのメカニズムとアキレス腱

助走をつけた跳躍と助走なしの垂直跳び、どちらもアキレス腱を使います。

ただし、若干仕組みが違いますのでそれぞれについて見ていきましょう。まず、助走ありのジャンプについて見ていきます。

助走ありのジャンプのメカニズムとアキレス腱

助走ありジャンプで代表的なのは走り高跳び、バスケのダンクシュートやレイアップですね。

スウェーデンの走り高跳び選手で、2001年、2003年、2004年の世界室内陸上選手権で金メダルを獲得したステファン・ホルム選手は自己ベスト2m38cm(屋外)、2m40cm(屋内)の記録を持ちますが、垂直跳びは60cmしか飛べません。

ホルム選手は身長1m81cmと、高跳び選手としては小柄です。そんな彼が世界トップになれた理由は、強靭なアキレス腱と足底の筋・腱です。

ホルム選手に限らず、世界のトップジャンパーは踏切時、つま先側を下げ、小指側から接地することでアキレス腱や足底のバネを最大限生かしています。

IAAFの世界トップジャンパーの動画でもそれが確認できます。

以前はかかとから力強く地面にぶつけて踏み切るという指導もありましたが、これは膝を曲げて脚力で跳躍するタイプでパワーフロップと呼ばれます。

それに対して、助走スピードから得られる反発力を最大限利用する跳躍がスピードフロップで、現在はスピードフロップが主流です。上記動画で、着地が目視できる跳躍はすべてスピードフロップですね。

このように、助走からのジャンプは、アキレス腱と足底のバネ(筋腱複合体)が主体となっており、筋力はあまり使われません。

助走無しのジャンプ・垂直跳びのメカニズムとアキレス腱

次に、助走なしのジャンプを見ていきます。代表的な動作である、垂直跳びで考えてみましょう。

しゃがんで静止した状態からジャンプする場合、反動がないので、脚の筋力、速度、体重でジャンプ力は決まります。

しかし、実際の垂直跳びでは予備動作で反動を加えることで、ジャンプ力を高めています。

立った状態から、膝の力を抜いて、上体を落下させるように素早くしゃがみます。

その落下に反発するように足の前側に力を入れてジャンプするのがカウンタームーブメントジャンプです。

バレーボール選手の、助走から大きくしゃがみ込んで両足ジャンプする動作は、助走の速度を加えたカウンタームーブメントジャンプです。

カウンタームーブメントジャンプでは、反動を利用して地面に押さえつけられる時間が長くなることが重要で、押さえつけられている時間を利用して、大腿部の筋力を発揮させます。

これだけなら反動なしの垂直跳びと同じように見えますが、カウンタームーブメントジャンプでは反動によりアキレス腱や足底の腱も活用しています。

反動を理解するため、縄跳びを考えてみましょう。

縄跳びなど連続ジャンプをする時はかかとをつかず、足の前側で着地と跳躍を繰り返します。着地によりアキレス腱や足底の腱に弾性エネルギーをため、ジャンプに利用しています。かかとから着地していてはジャンプ出来ないですよね。このように下肢の腱はバネの働きをしています。

カウンタームーブメントジャンプでは、体の落下をアキレス腱・足底の腱で受け止めることでバネを縮め、筋力によるジャンプに腱の反発を上乗せしています。

その証拠に、アキレス腱が主体となる縄跳びトレーニングでカウンタームーブメントジャンプの記録が上がることが確認されています(*1)。

ジャンプ力とトレーニングの効果を調べた研究では

ことが示されているので、上述のステファン・ホルム選手は、腱は優れていても、垂直跳びの技術と筋力が備わっていないわけです。(走り高跳びの選手に垂直跳びの練習はしませんからね。)

ここまで、助走あり・なしのジャンプのメカニズムを見てきました。ジャンプの仕組みには違いがありますが、どちらもアキレス腱と足底の腱の強さが重要であることはおわかりいただけたはずです。

ベアフットシューズはアキレス腱を効果的に鍛えられる

裸足もしくはベアフットシューズで走るベアフットランは、アキレス腱と足底の腱を効果的に鍛えることができます。

これは、ベアフットランでは自然とフォアフット接地になるのと、クッションがないため足の筋・腱が最大限活用されるためです。

フォアフット接地では、足底の筋・腱、ふくらはぎの筋、アキレス腱を緊張させた状態で接地し、張った筋・腱で衝撃を吸収します。

接地の瞬間は縄跳びなどの連続ジャンプと同じですね。

ベアフットランをするだけで、普段から片足縄跳びのトレーニングをしているのと同様のトレーニング効果が得られるわけです。

実際に、ベアフットランによってアキレス腱の剛性や弾性率が高まることが研究で示されています。

ベアフットランナーのアキレス腱の強さが証明された

2017年Histenらは、通常のシューズをはいたランナーとベアフットシューズランナーのアキレス腱の太さ・剛性・弾性率の違いを調べました(*4)。(*論文ではミニマリストシューズと表記されていますが、ベアフットシューズと同義です)

調査対象となったのはランナーは以下の通りです。

- 男性:23名

- 通常シューズランナー:11名

- ベアフットシューズランナー:12名

- 女性:8名

- 通常シューズランナー:6名

- ベアフットシューズランナー:2名

- ベアフットシューズランナーの経験:4.2±1.6年

その結果、以下のとおり、ベアフットシューズランナーのアキレス腱の強さが示されました。

- アキレス腱の断面積:ベアフットシューズランナーのほうが平均9.2mm2大きい

- 剛性:ベアフットシューズランナーのほうが平均268.1N/mm強い

- 弾性率:ベアフットシューズランナーのほうが平均202.9MPa高い

この剛性と弾性率は非常に高いものです。早稲田大学の研究によると、一般成人男性のアキレス腱は剛性が550N/mm前後、弾性率は1600MPa前後であることがわかっています(*5)。これに上記の差異を当てはめると、

- 剛性:約1.48倍;(550+268)/550 ≒ 1.48

- 弾性率:約1.13倍;(1600+202.9)/1600≒1.13

弾性率は1.13倍、剛性に至っては1.48倍にもなっていると考えられます。

シューズが違うだけで1.5倍近いトレーニング効果を得られる試算です。

この強力なアキレス腱は、運動の場面でどれだけの力を発揮するのでしょうか?

実際に計測した方がいますので、そちらについてご紹介します。

長距離選手が短距離選手に匹敵するバネ

足のバネの強さを計測するRDJインデックスという指標があります。

30cmの高さから飛び降り、その反発でどれだけ跳べるかという値で、滞空時間は長いほど、接地時間は短いほど良い値になります。

ベアフットランナーの吉野剛氏が講師を務める女子ソフトボールチームでは、ベアフットシューズを練習に取り入れたところ、9ヶ月でRDJインデックスが平均1.26倍も向上していました。シューズを変えた以外練習内容に変更はないそうです(実際の記録)。

計測されたRDJインデックスの平均値は以下の通り。

- 導入前:平均1.261

- 導入9か月後:平均1.597

計測した福岡県立スポーツ科学情報センターでも、これほど急激な向上は見たことがなかったそうです。

また、吉野氏自身のRDJインデックスを計測したところ、2.9あったそうです。これは男子大学生国内トップクラスの短距離選手(3.2)、跳躍選手(3.0)に匹敵する値です。

吉野氏は裸足で長距離を走る以外は特別なトレーニングはしておらず、短距離や跳躍は全くしていません。さらに、月間走行距離は100kmに満たないそうです。

ベアフットシューズは、履くだけで、練習内容を変えることなくRDJインデックスを上げてくれる、かなり効率的なアイテムといえます。

長距離の練習でこれだけ強いアキレス腱になったわけですから、ベアフットシューズで短距離や跳躍の練習を行えば、短距離選手・跳躍選手を超える強力なアキレス腱が手に入ります。

高いRDJインデックスが求められる、短距離走・跳躍競技はもちろん、バスケやバレーのようにジャンプが必要な競技では、普段の練習にベアフットシューズを取り入れたほうが、断然有利です。