厚底シューズはレースには有利ですが、怪我のリスクを高めるので、練習に使うべきではありません。分厚いクッションや前に進みやすい形状は怪我のリスクを高めることが科学的に示されています。

シューズのクッションに怪我を防ぐ効果は無く、むしろクッションがあるほうが怪我のリスクが高まるという報告は数多く出されています。

研究調査で、以下のようなことがわかっています。

- アメリカ陸軍医療センターの調査では、クッションの無いシューズを使っているランナーのほうが怪我の発生率が低かった(3~10倍の差)

- 日本の研究で、クッションのあるシューズのほうが衝撃が強かったことが示された。

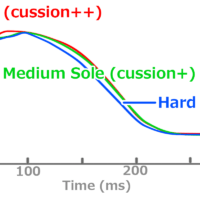

- シューズメーカーもクッションがあるほうが接地時の衝撃が強くなることを公表。

- 接地面が柔らかいほど不安定になるので、安定性を高めようとより強く踏み込むようになる。

- 過去200年間の論文を調べても、クッションで怪我が減ることを示すものはなかった。

と、クッションが怪我を防ぐ根拠ななく、むしろ怪我が増えることが科学的・統計的に示されています。

これについて詳しくは以下の記事で論文も含めて解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

クッションで衝撃は増加-厚底は?

1992年の「計測と制御」に掲載された研究(*1)、1997年のSteven Edward Robbins博士の研究(*2)はともに、かかとの高さに関わらず接地面が柔らかいほど衝撃は強くなることを示しています。

地面が柔らかい=シューズの底が柔らかい

ですので、シューズのクッションが柔らかいほど接地の衝撃は強くなります。論文でも

市販のスポーツシューズやマットは柔らかすぎ、厚すぎるので、使用者を保護するために改善が求められる

と記しています。

この事実より、柔らかくて分厚いクッションを使った厚底シューズはさらに接地の衝撃が強くなるのでは?との懸念が出てきます。

厚底カーボンシューズ誕生の翌年、2018年に厚底シューズと通常のランニングシューズを比較した論文が発表されました。

厚底シューズで接地の衝撃はさらに増加

2018年、Juha-Pekka Kulmalaは厚底シューズと通常のランニングシューズで接地時の衝撃がどうなるのかを調査しました(*3)。

被験者は運動経験のある成人男性12名、通常のランニングシューズにはブルックスのBrooks Ghost 6、厚底シューズにはホカオネオネのHoka Conquestを使用しました。

この結果、

- 厚底シューズのほうが接地時の衝撃は強くなる

- 走行速度が速くなるほど衝撃の差は大きくなる

- 厚底シューズのほうが、ピーク時の衝撃は10%以上大きい

ことが明らかになりました。

衝撃が強くなった原因は、厚底シューズのほうが脚の関節が固定されており十分に曲がっていなかったことが、3Dモーション解析により明らかになりました。

関節を曲げなくなった理由について著者らは、厚みがあると十分な反発を感じるにはより強く踏み込む必要があるため、無意識に関節を固定するのではないか、と推測しています。

この研究の残念なところは、被験者が12名と少なく、ランナーはかかと接地だったという点です。

それでもこの研究の意味は大きいです。

走り方が同じでも靴底が厚くなるほど接地の衝撃が強くなることが示されたので、接地部位に関わらず、クッションが増えるほど衝撃が強くなることに変わりはありません。

ベアフットシューズは通常のランニングシューズより衝撃が小さいことが示されているので、ベアフットシューズの衝撃が最も小さく、次いで通常のランニングシューズ、最も衝撃が強いのが厚底シューズとなります。

本当に厚底シューズで怪我が増えるのか?まだ科学的な統計は示されていませんが、日本の大学では怪我が増えるということで厚底シューズの使用を制限するところも出ています。

早稲田大学では厚底シューズの使用を制限

2022年、早稲田大学駅伝部の監督に就任した花田勝彦監督は、ロードでも厚底シューズを禁止とする練習を取り入れ、練習での厚底シューズの使用率を減らす取り組みをしています。

web Sportivaのインタビューで、花田監督は厚底の使用を減らす理由について、

「シューズ効果で相対的に記録が上がったんですが、正直なところ全体のレベルが上がったとはあまり感じていません。選手は、厚底がラクに走れるのでそれでやりたいとは思いますけど、厚底シューズを使用することで故障が増えたのも事実です。うちも大腿骨や仙骨の疲労骨折が増えてきました。それで、意図的に厚底を履く頻度を減らしています」(*4)

と語っています。

花田監督就任前の2022年箱根駅伝は13位でしたが、就任後の2023年箱根駅伝では見事6位に急浮上!、2024年は7位、2025年4位と素晴らしい成果を出しています。

厚底シューズはレース用。練習には不向き

分厚いクッション、勝手に足が進む前足部の大きなカーブは厚底シューズの代表的な特長です。

しかし、クッションは足を守ってはくれません。むしろクッションが多いほど怪我のリスクが高まります。

さらに足が勝手に進む厚底シューズでは、ふくらはぎの筋活動量が4~5%も低下する (*5, *6) ことがわかっているので、常用すると筋力低下のリスクもあります。

筋力は出力を増すだけでなく、ケガ防止のためにも重要な要素なので、下げるべきではありません。

厚底シューズを練習に使うのはデメリットしかありません。

もちろん、厚底カーボンシューズはレースでは有利です。

ふくらはぎの筋活動を下げるということは、それだけ体力を温存できるということです。

トラックでの厚底シューズが許可されていた2020年頃までは、トップ選手の10,000m(10km)のレースで厚底の選手、スパイクの選手が混在していたので、10km程度からが厚底のメリットを感じられる距離と言えそうです。

練習ではベアフットシューズを使い、10kmを超えるようなレースでは厚底シューズを使う、といった使い分けが科学的に正しい選択です。

参考文献

*1. 宮地 力. 着地衝撃における計測とシミュレーション; 計測と制御 Vol.31, No.3 1992年3月

*4. 早稲田大学競走部駅伝監督 花田勝彦インタビュー・後編; web Sportiva, 2022/10/13

*6. 秦啓一郎, カーボンプレートを内蔵した厚底マラソンシューズが長距離選手の脚スプリングに与える影響; 日本トレーニング科学会大会プログラム・抄録集 33rd, pages 36, 2020.