ベアフットランなら、フォアフット接地は難しくありません。むしろ自然にフォアフットになることのほうが多いです。

2016年、かかと接地のランナー22名に、ベアフットランをしてもらったところ、なにも指示をしていないのに、9名がミッドフット、5名がフォアフット接地に変わったことが報告されています。(*1)

2018年の子供を対象にした研究では、靴を履いた状態では82%の子供が踵接地だったのに、裸足になってもらうとかかと接地は29%まで減少しています(*2)。

2つの研究とも以下の点が共通しています。

- 裸足になるだけで、指導・指示が無くてもかかと接地が減る

- 裸足になった直後に接地パターンが変化。練習期間などはない

- 普段かかと接地の人でも、裸足になるだけ60%以上がかかと接地をしなくなる

指示や練習が無くても、裸足になった直後から6割以上の人がかかと接地をしなくなるのです。

半数以上の人が、無意識かつ練習無しで接地がフォア側に変わるくらいですから、

練習時間を設けて、接地をパターンを意識的していけば、だれでもフォアフット接地は身につけられます。

しかし、足の前方から接地するだけではフォアフット接地は不完全です。

フォアフットの効果を最大限に発揮、ランニングのリスクも最小化するため、足の接地順序にも気を配りましょう。

接地順序が正しければ、足のアーチを生かした足本来のクッションが働き、反発も得られます。

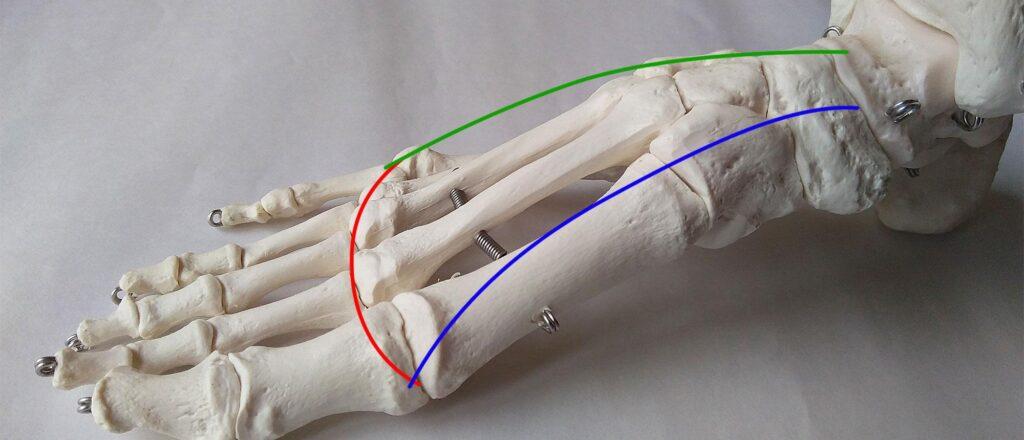

3点の接地タイミングをずらす

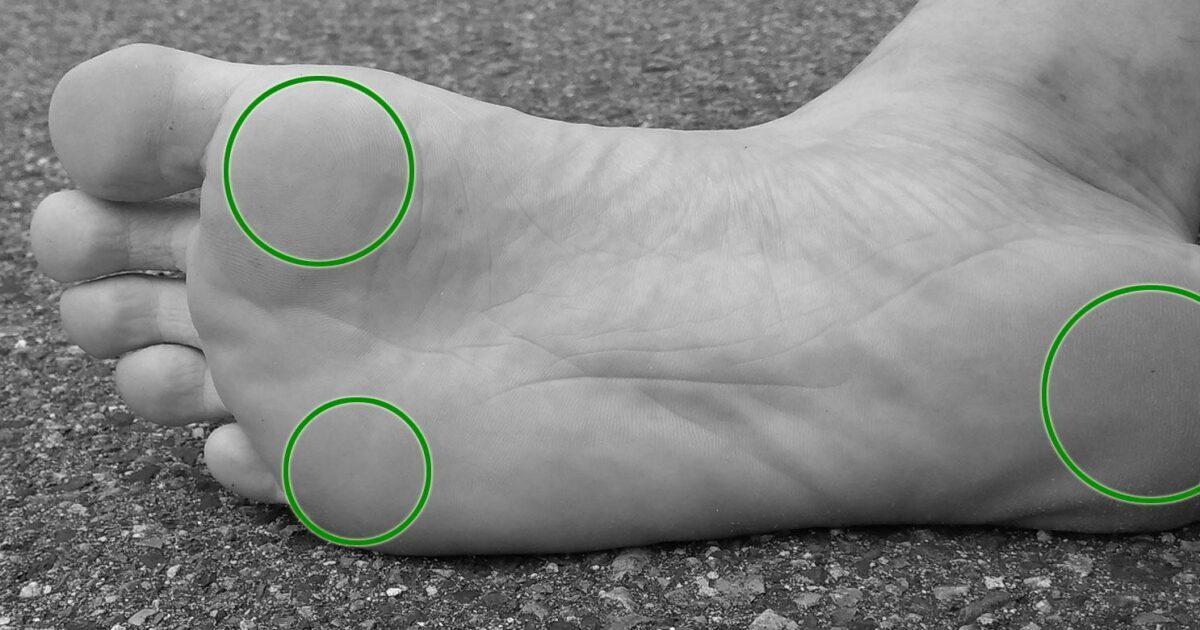

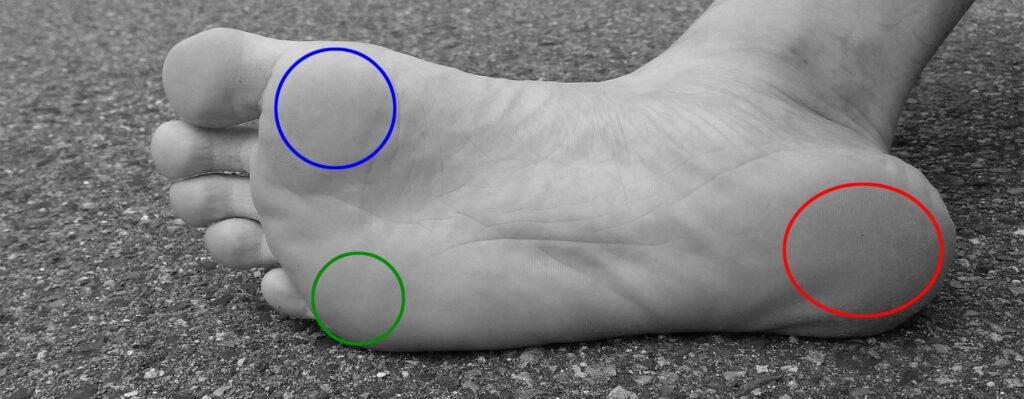

接地で重要となるのは足裏の3点、小趾球(しょうしきゅう)、母趾球(ぼしきゅう)、かかとです。

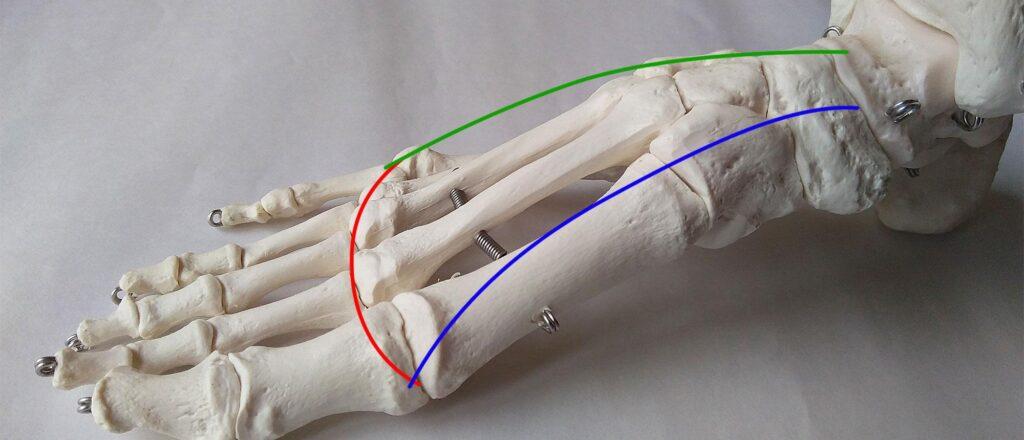

この3点が足のアーチの起点となる部分だからです。横アーチは小趾球と母趾球を結ぶ線で形成され、外側縦アーチは小趾球とかかと、内側縦アーチは母趾球とかかとを結ぶ線で形成されます。

これらの足のアーチは力が加わることで伸ばされ、衝撃を吸収します。

ただし、かかとはアーチの最後方で、脛骨・腓骨(すねの骨)より後ろにあるので、かかとから接地するとアーチのクッションを生かす前に衝撃が体に来てしまいますし、かかとが重心より前に来ると膝のクッションが使えないので、かかとは接地には使えません。足のアーチ、膝の両方が生かせるのは小趾球と母趾球です。

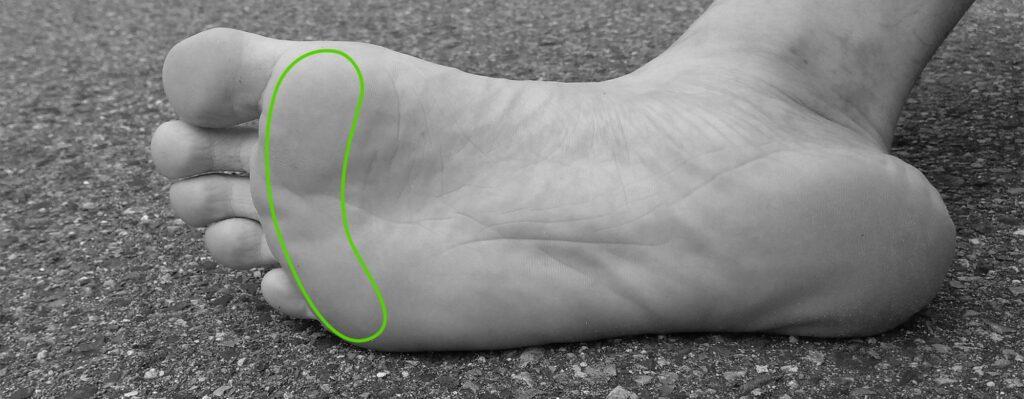

小趾球や母趾球は、指の付け根あたりのふくらみ、犬や猫でいう「肉球」の部分です。肉球から接地するのは哺乳類にとって当たり前のことですよね。

フォアフットで走れば、通常は足の小指側から接地します。

大迫傑(マラソン元日本記録保持者)やエリウド・キプチョゲ(マラソン世界記録保持者)がマラソンを走るときも、桐生祥秀(日本人初の100m9秒台)、ウサイン・ボルト(100m、200m 世界記録保持者)が100mを走るときも小指側から接地しています。

つまり、走る距離、地域や人種に関係なく、小指側から接地します。

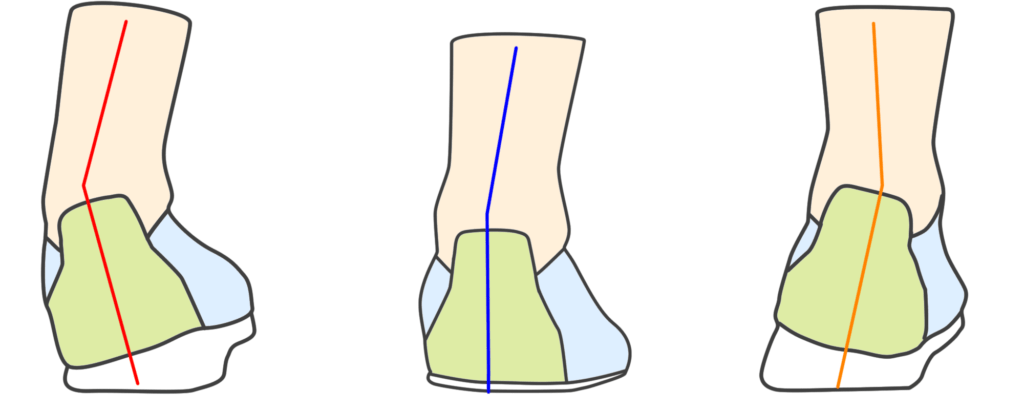

これは、接地時に足が内側に回りかかとが内側に倒れこむ「プロネーション(回内)」も衝撃吸収や強い力を発揮する役割があるためです。

プロネーションは悪い動作と説明されることが多かったのですが、現在は自然な動作で、走るためには必要とされており、NIKE、アシックス等、大手メーカーもプロネーションは必要な動作であるとサイト上で明記しています。

ただ、内側に倒れすぎるオーバープロネーションは問題で、足を痛めることになります。上の画像をみるとわかりやすいですが、オーバープロネーションや、回内が足りないサピネーションは靴底が柔らかいとなりやすいです。これは、加重したときに柔らかい靴底が沈み込み、内側や外側に倒れすぎるためです。靴底にクッションが無く薄底なら傾くことはないので、このようなリスクはありません。

高機能シューズでは、オーバープロネーションを防ぐために内側に特殊な素材が使われますが、そもそもクッションが無ければプロネーションの問題は激減します。高機能なシューズのほうが足の障害が多いことがそれを証明しています。(詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」で)。

接地順序に話を戻しましょう。

小指側から接地するということは、小指側のアーチの起点、小趾球が最初に接地します。

そして横アーチで衝撃を吸収しながら母趾球が接地、最後に縦のアーチで吸収しながらかかとが接地します。

短距離のようにかかとが接地しない場合でも、落下の重みでかかとが下がり、縦アーチが引き延ばされ、バネの働きをします。

全体接地、母趾球接地はあり得ない

小趾球からの接地以外に、足裏全体が同時に接地する全体接地、母趾球からの接地、小趾球・母趾球の同時接地がありますが、これらは接地時の動作を解析すると不自然で非効率であることがわかります。

誤り1:全体接地

足のアーチ構造を見れば、足の裏全体の同時接地は足の構造を無視していることがわかります。

小趾球・母趾球・かかとが同時に接地してしまえば、アーチの機能が発揮される前に、下腿(膝から下)や膝に衝撃が伝わってしまいます。

アーチは衝撃を吸収して負担を和らげると同時に、反発力を生み出しており、アーチ構造を無視した接地はリスクが高いだけでなく、非効率です。

トップ選手でフラット接地と解説されている方々がいますが、フラット接地は足裏が地面にほぼ平行なだけで、接地は小趾球から行われています。

誤り2:母趾球からの接地

母趾球からの接地は、プロネーションの力が使えないのであり得ません。

上記の通り、接地後に内側に回りながら倒れこむプロネーションは衝撃を吸収するとともに、大きな力を生み出しています。

しかし、内側に位置する母趾球から接地するとそれ以上内側に倒れこめず、プロネーションができなくなります。

誤り3:小趾球と母趾球の同時接地

小趾球と母趾球の同時接地はどうでしょう?

この場合も、プロネーションの働きが弱くなります。母趾球接地よりましですが、小趾球接地と比べれば明らかにプロネーションが弱くなります。

さらに足裏で問題が生じます。

アーチがつぶされるということは、足がその方向に伸張することを意味します。

横アーチがつぶされるときは横幅が増え、縦アーチがつぶされるとき、足は縦方向に伸びます。

小趾球と母趾球が同時に接地した状態で足が横に伸びると、足の皮膚は裸足の場合は地面に、靴を履いていれば靴底に押し付けられた状態で、横に広がるので、足の皮膚を強くこすることになってしまい、皮膚に負担がかかります。

小趾球から接地していけば、アーチが伸ばされながら足が下りるので、母趾球は足が横に広がってから接地することになり、皮膚に負担はかかりません。

指の接地はどのタイミング?

アーチの起点に含まれない、「指」の接地はいつが最適でしょうか?

母趾球より先につくとアーチの伸長で指が地面にこすり付けられてしまいます。アメリカのベアフットランナー、ケンボブ・サクストンも、裸足で走るときに指の接地が早いと指がこすれて痛くなるので、指を上げることを勧めています。

そのため、指は母趾球より後の接地になります。

では、かかとと指のどちらが先かでしょうか?

これには決まりはありません。

接地時の足の伸長を見ると、横アーチは伸張した後ですし、前足底(小趾球から母趾球まで、足の前側全体)が接地していれば、前足底を基点として縦アーチは伸びるので、足は後方に伸長し、指には影響しません。

このため、指とかかとどちらが先になっても構いませんし、同時でも良いです。

長距離走の速度では、指とかかとはほぼ同時に接地しています。トレッドミルを裸足で走った様子をハイスピードカメラで撮影した研究では、わずかに指が早かったと記録されています。ハイスピードカメラで調べてもわずかな差しか見えない程、ほぼ同時ということで、走っている本人でもどちらが先か自覚できません。

また、地面の傾斜、走る速度でも変わりえます。

小趾球→母趾球の順で接地した後は、足全体に体重が分散されれば良いといえます。

足の接地順序のまとめ

- 小趾球から接地開始

- 母趾球が接地

- 最後にかかとが接地

- 正しい接地順序にすることで、縦横のアーチによるクッションが生かされる

- かかとと指はどちらが先に接地してもよく、実質ほぼ同時に接地している