走るとき、「腰を高くたもつように」と言われます。

腰より下にある関節で、高さを調節できるのは膝(ひざ)しかありませんので、「腰が低い=膝が曲がっている」となるように思えます。

では、走るときはできるだけ膝は伸びているべきなのでしょうか?

いえ、膝は曲がっているべきで、トップランナーで膝が伸びている人はいません。

そして、「腰が低い」は膝の角度ではなく、接地位置の問題です。

短距離・長距離・歩行の膝、および腰が落ちる原因について解説します。

短距離は膝を伸ばすべきという誤った認識

短距離において速度を決めるのは、ピッチ(足の回転速度)×ストライド(歩幅)です。ストライドは脚が長いほうが有利です。

脚を長くするには、もちろん膝は伸ばされていたほうが良いです。

また、接地の瞬間に膝を伸ばしたほうが、大腿の筋肉の力を使えるので加速に有利と考えられてきました。

そのため、日本では「短距離では膝は極力曲げず、キックで膝を伸ばすと良い」と考えられていた時代がありました。

しかし、1991年以降これが見直されました。

1991年に東京で世界陸上が行われた際、日本陸上競技連盟のバイオメカニクス研究チームは多数のカメラを使いトップ選手を撮影、動きを3次元で詳細に分析しました。

当時の研究メンバーであった東京大学名誉教授の小林寛道氏は「日本は伝統的に膝を伸ばしてキックしなさいと指導されてきたが、カール・ルイスは膝を曲げたままキックしていた。また、日本の技術では膝から下を前方に振り出していたが、彼らは前方に振り出さず、脚全体を動かしていた」と語っています。

この時の分析を基に、1995年にはスプリントトレーニングマシンが誕生。フォーム、トレーニングともに見直され、

- 足首を動かさない

- 膝は自然に曲げたまま

- 後方にキックしない

- 腰の回転を生かす

- 脚は自転車のような円運動で動かす

といった現在の形が作られていきました。

短距離走では特に5番目の自転車のような円運動が注目されがちですが、小林教授たちが開発したスプリントトレーニングマシンでは上記の5つ全てを効率よく身につけることができます。

2021年、100mを9秒台で走った選手数の総計で日本は世界第8位、アジア圏で1位と大躍進を遂げました。

この大躍進の転機となったのが、1991年の世界大会だったと言われています。

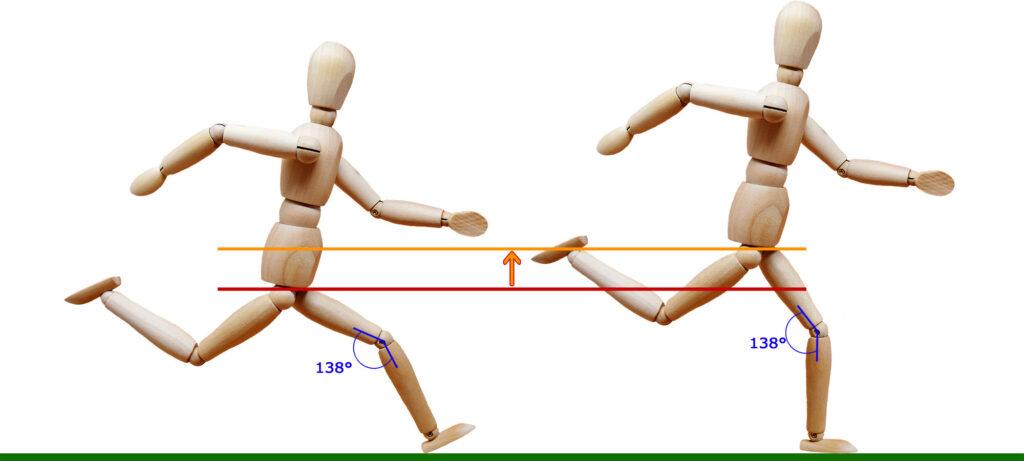

現在、短距離の上位選手で、キック時に膝を伸ばす人はいません。

膝は曲げたまま接地、キックが行われます。ただし、接地~キック間で、膝の角度が変わらないようにしっかりとロックします。

これにより、地面から強い反発を得ています。

長距離で膝を曲げる意味

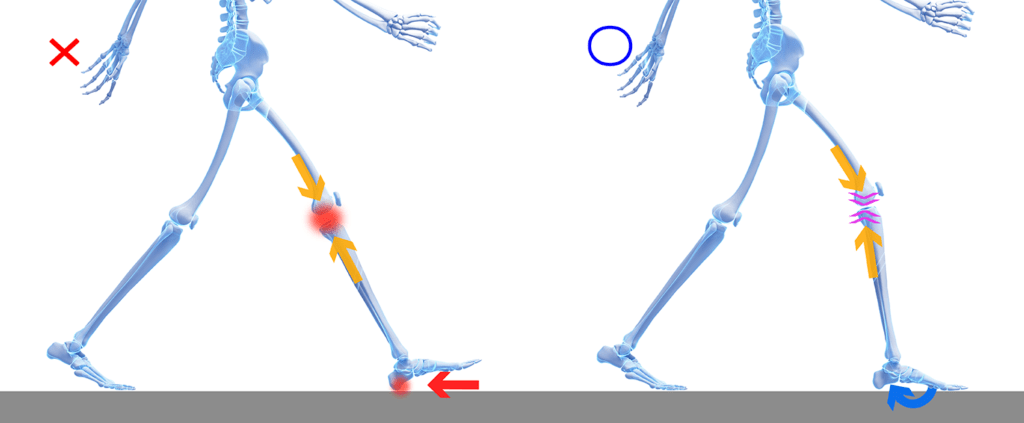

長距離で膝を曲げるのは、襲撃吸収と重心の真下でフォアフット接地するためです。

衝撃吸収はわかりやすいですね。ジャンプして、膝を伸ばした状態で着地すれば膝に大きな衝撃が来ます。膝を軽く曲げて着地すればほぼ衝撃はありません。どんなに高級なクッションを靴底に入れても、膝には及びません。膝の筋肉、大きな可動域で得られる機能を靴底だけで再現するのはさすがに無理です。

次に真下でのフォアフット接地。

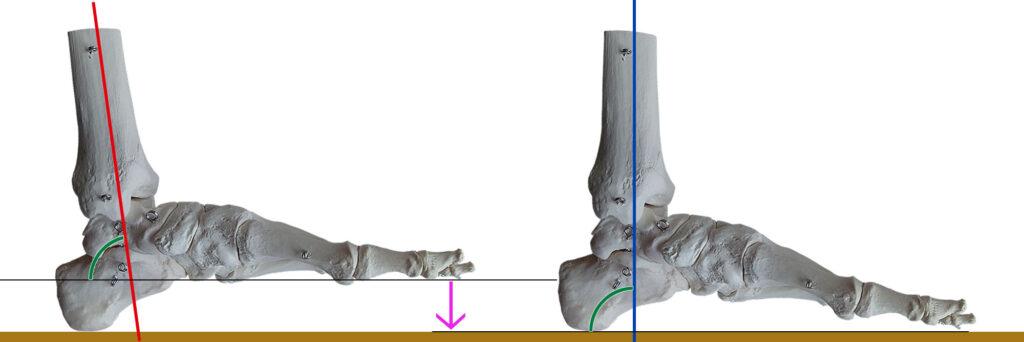

膝を曲げると下腿(膝から下)が前後に傾きます。これがフォアフットを助けてくれます。

接地の位置が前すぎると、進行方向に対してブレーキをかけることになるので、速度に関係なく重心のほぼ真下に接地するのが好ましいです(進んでいるので実際には重心より少し前)。

赤:膝が伸び下腿に角度が足りず、かかと接地に

緑:膝を曲げ下腿に角度がつき、フォアフット接地に

膝を曲げると、下腿が前側に傾くのでつま先側が下がります。

あとは、つま先が下がりすぎないよう足首で角度を調節すれば、最適な角度のフォアフット接地になります。

さらに接地の衝撃を減らすために、膝の角度をそのまま足を後ろに引いて、移動速度と足の速度の差を相殺できればベストです(詳しくは「マラソン世界記録の走りから学ぶ究極の接地方法」)。

ケニア人は日本人より膝を曲げている

ケニアは世界トップクラスの長距離ランナーを多数輩出しています。一方で、ケニア人ランナーは必ずしも持久力に優れているわけではないこと、遺伝的な影響ではないことが報告されています(*2)。

京都教育大学、国立スポーツ科学センター等は共同で、ケニア人ランナーと日本人ランナーを比較し、ケニア人ランナーの速さの秘密を探りました(*3)。この研究では、ケニア人ランナー6人、日本人ランナー14人の身体能力やフォームなどが細かく調べられました。

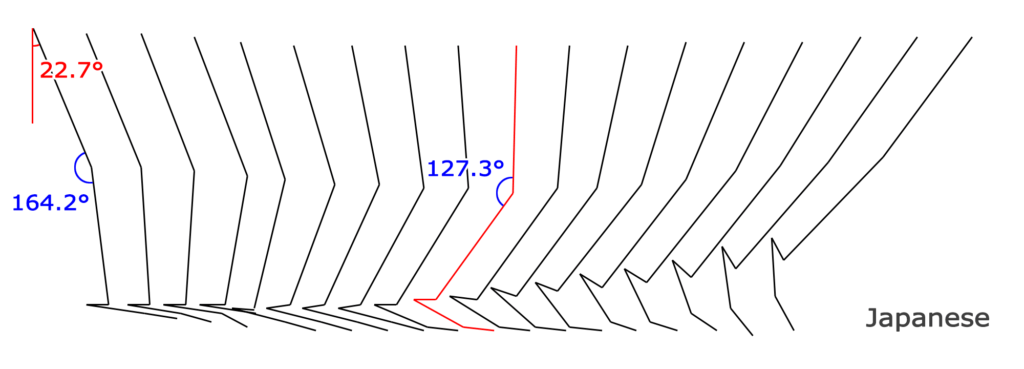

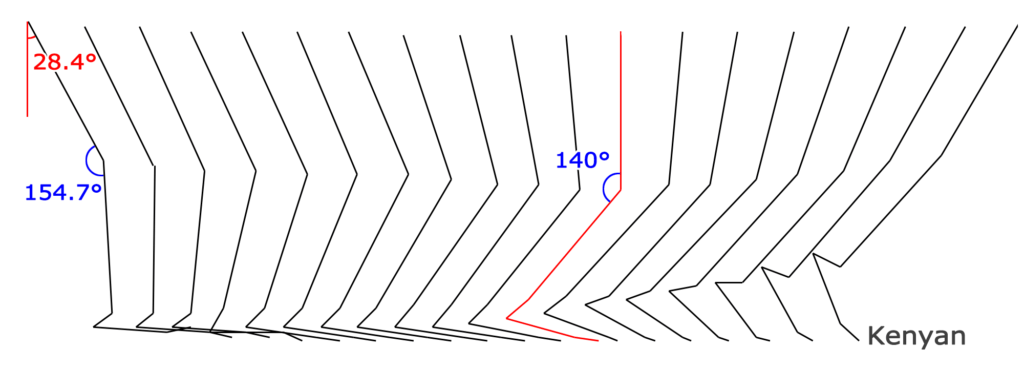

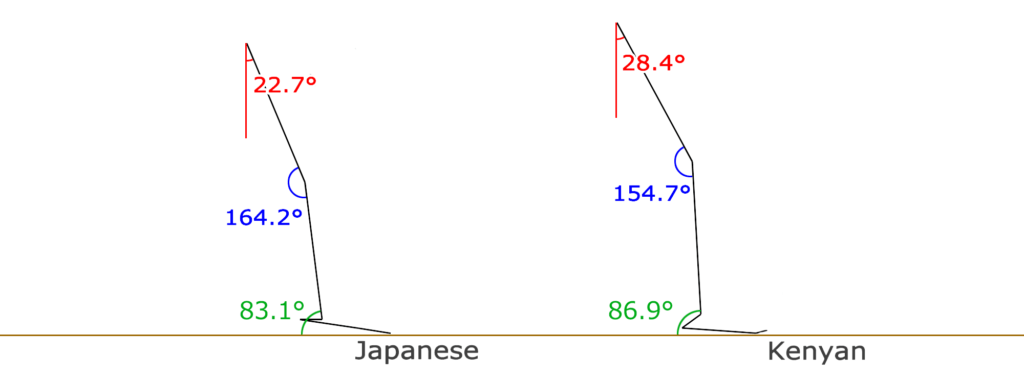

この研究で紹介されているスティックピクチャー(体の動きを線で表現したもの)を使い、膝と股関節の角度を見てみましょう。

左端が接地開始の瞬間、赤で示したのがキックの瞬間です。

接地の瞬間の膝の角度:

ケニア人ランナー:154.7°

日本人ランナー:164.2°

で、ケニア人ランナーは日本人ランナーより約10°も膝を曲げていることがわかります。

しかし、赤で示したキックの瞬間はこれが逆転します。

キックの瞬間(大腿が垂直、荷重が最大になる瞬間)

日本人ランナー:127.3°

ケニア人ランナー:140°

つまり、

- 日本人ランナー:膝を曲げずに接地し、キックの瞬間に膝が曲がる

→腰が落ちる - ケニア人ランナー:膝を曲げて接地し、その角度をほぼ変えずに走る

→腰の高さ一定

ということがわかります。

さらに、接地時の下腿(膝から下)の角度を計算すると

- 日本人ランナー:(90 – 22.7) + (180 – 164.2) = 83.1°

- ケニア人ランナー:(90 – 28.4) + (180 – 154.7) = 86.9°

ケニア人ランナーのほうが角度が大きいことがわかります。90度に近いほどつま先が上がるので、足と地面がほぼ平行になる、理想的なフォアフット接地ができます。

フォアフットランナーが接地した場合の衝撃が体重の1.6倍だったのに対し、ミッドフットランナーの接地の衝撃は体重の2.2倍もあることが報告されていることから(*4)、フォアフットで接地するケニア人ランナーのほうが接地の衝撃が小さいのが、腰が落ちない要因の一つと考えられます。

また、下腿の角度が90度に近いほど体の近くで接地することになるため、接地時のブレーキも少なくなります。

ケニア人ランナー達は、膝を曲げフォアフットで接地することにより、衝撃とブレーキを最小化しているわけです。

膝を曲げても腰は落とさない

上記の通り、腰が落ちる原因の一つは膝が曲がっていることではなく、接地の後に大きく膝が曲がってしまうことです。

そしてもう一つは、膝の曲がり方ではなく、接地位置の問題です。

接地の開始位置が真下に近いほど体は高く、股関節の角度が開いて接地位置が前になるほど高さは低くなります。

つまり

腰が落ちてしまう原因:

1. 体重が足に乗る過程で、接地の衝撃が強くて膝が曲がりすぎてしまう

2. 接地の位置が前すぎるため、腰が低くなってしまう

といえます。

接地位置が前すぎると、ブレーキが大きくエネルギー損失が増えます。さらに反発が得られないので、脚の力で体を前に引っ張る必要があり、スピードが出ませんし多くのエネルギーが必要になります。

最適な接地位置はどう探すのか?

と思われるかもしれませんが、

- 膝を自然な範囲で曲げる

- フォアフットで接地

- つま先を下げず、できるだけ地面と平行に

を意識すれば、速度に合った接地位置になります。

フォアフットで接地すれば、かかとによる前方での接地が無くなります。

足を地面と平行にすると、爪先による前すぎる接地が無くなります。

結果、最適な接地位置に収まります。

歩くときも膝は曲げる?

犬と散歩しているだけで膝が痛くなって、歩けなくなる方がいます。一緒に散歩している犬は痛めないのに人間だけ痛めるのは不自然ですよね。自然の中なら、歩けなくなるのは生死にかかわることで、人類の進化から考えて歩行で膝を痛めるのは不自然です。

歩行で膝を痛めるのは歩き方に問題があります。

歩きでも膝を伸ばしてかかとから接地(ヒールストライク)すると、膝は大きなダメージを受けてしまいます。

ヒールストライクではかかとを前方につくので歩行にブレーキがかかり、体重以上の衝撃が発生します。この衝撃でまっすぐ伸びた膝をつぶす形になります。膝が大きなダメージを受ける上に、歩行にブレーキがかかり効率も悪いです。

足の前側~足裏全体で接地していれば、歩行にブレーキがかからず接地の衝撃が弱くなります。さらに、膝が曲がっていれば膝のクッションで衝撃が吸収されます。

江戸時代の日本人は、草鞋(わらじ)と着物で一日30km以上歩いていましたが、この時の歩き方は、足全体で接地していたこと、膝をまげて小さめの歩幅であったことがわかっています。

桐朋学園大学の矢野龍彦教授の指導の下、わらじで古来の歩き方を再現した場合、現在のシューズでかかと接地した場合よりも消費エネルギーが12%も少なかったという報告もあります(*5)。

試しに、屋内で裸足になり、膝をわずかに曲げて足裏全体で接地するように歩いてみてください。

かかと接地で歩くと鳴っていたトントンという足音が消えるとともに、足への衝撃が無くなるのがよくわかります。

しかし、足裏全体で接地するた歩き方を普通のシューズで行うのは難しいです。

一般的なかかと側が高いシューズを履くと、裸足の場合より背屈(足の甲側を持ち上げる角度)が大きくなることがわかっています(*6)。つまり、つま先が上がりかかとが下がるので、かかとから接地しやすくなります。

走行時は足を高く上げるので、背屈した足を平行にする余裕がありますが、歩行は足が低いので、背屈したまま接地してしまいます。さらに、靴底はかかとの方が厚いので、かかとのほうが地面に近く、かかとからの接地を促してしまいます。

よって、かかとの高い通常のシューズを履いて、足裏全体接地で歩くのは難しいです

衝撃の少ない歩行を実現するなら、かかととつま先の高さが同じ、ドロップ0のシューズが必須です。

膝を曲げるべき理由まとめ

- 短距離では膝は曲げたまま、角度を維持する走りが有効であることが確認されている

- 長距離では、膝を曲げたほうが膝のクッションを生かせ、フォアフット接地にも有利

- 膝を曲げても腰が落ちるわけではない。腰が落ちるのは接地時の衝撃、接地位置の問題

- 歩く場合も膝はわずかに曲げたほうがよい

参考文献

*1.「アスリート解体新書」(4)陸上・短距離 20分の特訓で速くなる!? サイエンスチャンネル 2003年

*2. Saltin B(2003)The Kenya project – Final report. New Studies in Athletics, 18: 15-24.

*3. 榎本靖士, 京都教育大学 体育学科. ケニア人長距離選手の生理学的・バイオメカニクス的特徴の究明 ~日本人長距離選手の強化方策を探る~; 第5回 上月財団スポーツ研究助成事業, 2007

*4. 42.195km科学 マラソン「つま先着地」vs「かかと着地」, NHKスペシャル取材班, 2013