「フォアフット接地は骨盤が前傾したアフリカ系の人に適した走り方で、骨盤が後傾している日本人には向かない」

と解説されることがありますが、これは科学的にも、歴史的にも完全に間違いです。

ヒールストライク向けのシューズが誕生する1970年代より前は、人種に関わらずフォアフット接地が当然でした。

そもそも、骨盤の傾きによりフォアフットが難しくなることを示す、科学的なデータはありません。もし論文があるならぜひ読みたいのでお知らせください。

逆に、日本人がフォアフットだったことを示す文献はあります。

昔の日本人はフォアフットだった事実

パトリック・ラフカディオ・ハーン(日本名:小泉八雲)は、日本人の生活を紹介した著書(*1)で、

人々は皆が爪先で歩いている。(中略)歩くときにはいつもまず第一に足指に重心が乗る。実際下駄を用いる場合にはそれよりほかに方法がない。なぜなら、かかとは下駄にも地面にもつかないから、真横から見ると楔(くさび)型に先細りした下駄に乗って足は前のめりになって前進する。

と紹介しています。

パトリック・ラフカディオ・ハーンが来日したのは1890年で、亡くなる1904年まで日本で過ごしました。これが書かれた1900年頃の日本人はかかとを着かずに歩き、走っていたわけです。

そもそも、草履や下駄はかかとをはみ出させて履くものなので、かかと側に重心をかけられず、かかとは接地できません。

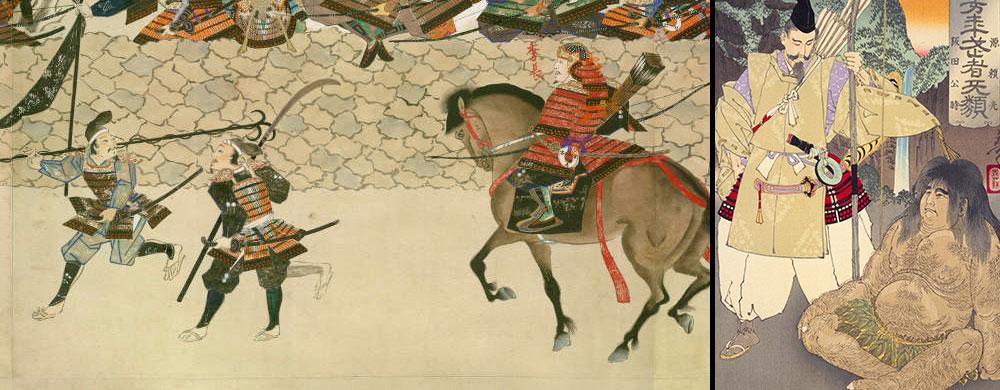

さらに言えば、足半(あしなか。足中とも書かれる)という、足の途中までしかない短い草履(ぞうり)もありました。足さばきがよくなるということから合戦でよく使用されました。鎌倉時代に誕生した履物で、蒙古襲来絵詞(*2)では足半を履いた武士の姿が描かれています。

右:足半をつけた源頼光

かかとの無い、フォアフット接地しかできない履物のほうが素早く動きやすいとして使われていたわけです。

文献や履物の歴史から見れば、日本人はフォアフットに向かないどころか、ずっとフォアフットで生きてきた民族です。

現代の科学的な視点からも、かかと接地ではなかったことが示唆されています。

江戸時代の日本人は、草鞋(わらじ)と着物で一日30km以上歩いていました。東海道を移動する人達は、1日40km程度の山道を連日歩いていました。現代の膝を伸ばしてかかとから着く歩き方では、わらじで毎日40kmも歩くと足首、膝を痛めてしまいます。

桐朋学園大学教授で陸上競技上級コーチを務める矢野龍彦氏によると、当時の人達は膝を曲げて、小股で、足裏全体で接地するように歩いていました。これにより膝のダメージはなくなります。さらに、現代のかかと接地の歩き方より12%も消費エネルギーが少なくなる(*3)ことがわかっています。

この膝を曲げる歩き方ではヒールストライクはあり得ません。膝を伸ばし、より前方に接地するためにかかとから接地するのであって、膝を曲げると足先が下がるので、速く移動する場合は足の前側から、遅い場合でも足裏全体で接地します。

江戸時代の歩行距離を実現しようとするなら、ヒールストライクは有り得ないもので、膝を曲げたフォアフット、もしくは全体での接地でないと説明できません。

接地がフォアフットか、足裏全体になるかは、速度によります。

歩行程度の速度の場合、接地開始位置が重心のほぼ真下になるので、結果として足裏全体がほぼ同時に接地することになりますが、速度が上がるほど、接地開始位置が前方になるので(上体が速く進む分、接地開始点が前方にないと足が間に合わなくなるため)、フォアフットで接地することになります。

日本人はもともとフォアフットで、エネルギー効率の良い歩行・走りをしていました。それがクッション入りシューズの登場で崩されていったわけです。

足の骨の形状がフォアフットに適している

日本人という以前に、人類の足の骨の形状がフォアフット接地に最適化して作られています。

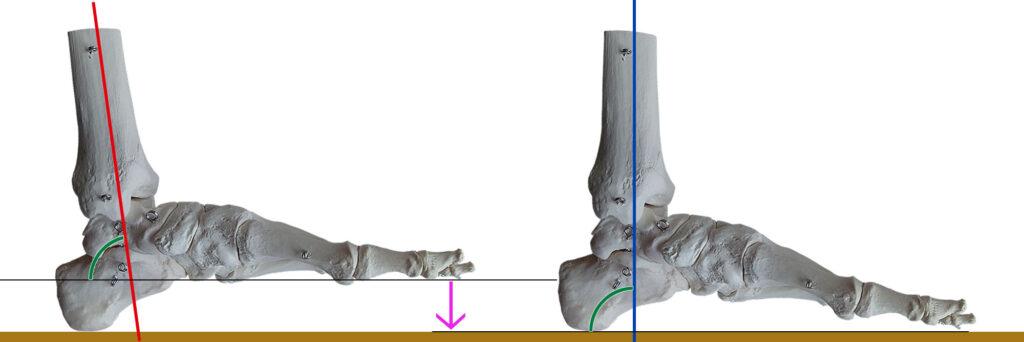

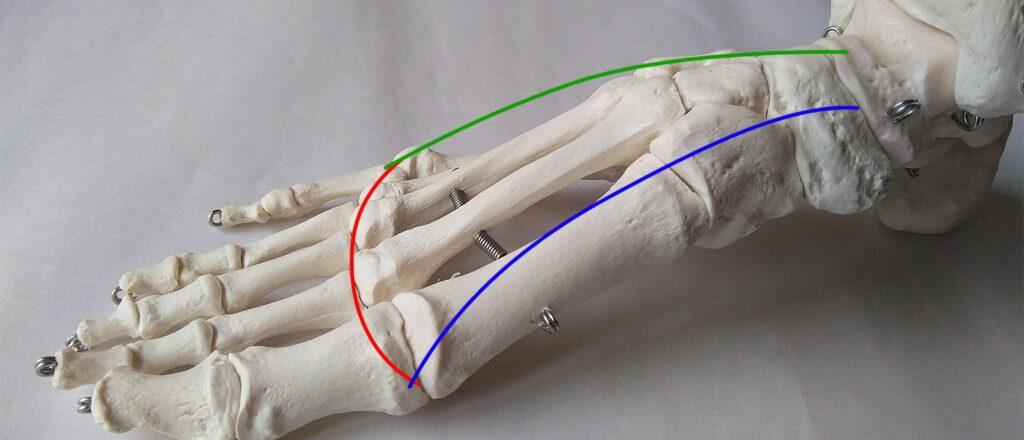

足の骨は内側アーチ、外側アーチ、横アーチという3つのアーチを形成します。このアーチがクッション機能を発揮することで接地の衝撃を和らげています。

アーチの機能を使うにはフォアフットで接地するしかありません。

フォアフットで接地することで2本の縦アーチが伸ばされ衝撃を吸収します。さらに横アーチも生かすには、小指側から接地する必要があります(親指側からでもアーチは伸びますが、人体の自然な着地は小指側)。

ヒールストライクによるかかと接地では、アーチを介することなく、かかとの骨だけで衝撃を受けとめることになります。さらに、かかとから接地するということは膝を伸ばしているので、着地の衝撃が全て膝に伝わり、ひざを痛めてしまいます。これでは長距離を移動することはできません。

足の骨のクッション構造は、500万年にもおよぶ人類の歴史の中で作られた高度な機能です。

足には全身の骨の数の約1/4が足に集中しており、レオナルド・ダ・ヴィンチは

「足は、人間工学上の傑作であり、最高の芸術作品である」

と記しています。

人種や地域に関係なく、人類の足はフォアフット接地するようにできているのです。

ヒールストライクは1970年頃生まれたという史実

人類がフォアフット接地するように進化してきたならなぜ、かかとから接地する「ヒールストライク」がこれほど広まっているのか、となりますが、これはシューズに屈書が使われるようになった影響が大きいです。

もともと、ランニングシューズにすらクッションすらありませんでした。1967年、ミッドソールにクッションを搭載したシューズをナイキ(当時のブルーリボン)が考案、アシックス(当時のオニツカタイガー)が製造しました。それがコルテッツです。

そして1977年、かかとのクッションを特に厚くしたランニングシューズ、LD-1000をナイキが開発、販売します。ナイキの共同創業者で、アメリカのオリンピックチームのコーチも務めた、ビル・バウワーマンが歩幅を広げる走りとしてヒールストライクを考案し、それを実現するためにかかとのクッションを厚くしたシューズです。

(ナイキの開発の歴史ついて、より詳しくは「かかと接地(ヒールストライク)はナイキが作った走り方」で解説しています。)

ヒールストライクの歴史はナイキから始まったものです。

1959年に発行された、当時の世界のトップランナー80人以上のテクニックを詳細に解説した「How They Train、フレッド・ウィルト(Fred Wilt)著(*4)」では、

「前足部が地面に向かって下へ、後ろへとなでるような動作で動き、指の付け根の外側が最初にトラックに接する」

と記されており、クッション登場以前は欧米でもフォアフットで走っていたことがわかります。

かかと接地(ヒールストライク)は1970年代以降に誕生した走り方であって、日本人どころかヒトに適した走りのはずがないのです。

シューズメーカーとしてはヒールストライクを否定できない

「フォアフットは日本人に向かない」

「ヒールストライクやミッドフットが日本人に適している」

そんなことを国内のシューズメーカーや販売店が公言しています。明らかに間違いですが、企業の立場上、ヒールストライクを否定できないのは理解します。

道路が整備され、クッションの入ったシューズを簡単に入手できる先進国では多くの人がヒールストライクで走り、歩きます。

ヒールストライクのシューズが誕生し、ヒールストライクの人が増え、そしてその人のためにヒールストライクのシューズを作るという循環ができてしまいました。

さらに人は柔らかいクッションを感覚的に好んでしまいます。硬い床より柔らかなベッドを好むのと同じです。クッションの悪影響を本能的に感じることはできません(クッションの悪影響について、詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」)。

最もたくさん売れるヒールストライク用のシューズを企業が用意するのは当然です。

フォアフット用、ヒールストライク用、両方のシューズを用意して、どちらも間違いではないという立場でいるのが、企業としては当然でしょう。

そこは理解しますが、フォアフットは日本人に向かないという発言はさすがに見過ごせないですね。

フォアフットに向かない人種はいません。フォアフットに向かないシューズがあるだけです。

裸足やベアフットシューズを練習に取り入れれば、誰でも正しいフォアフットを身につけられます。

参考文献

*1. 神々の国の首都; 小泉八雲・平川祐弘編

*2. 蒙古襲来絵詞; 国立国会図書館

*4. How They Train; Fred Wilt, 1959