かかとから接地するヒールストライクは初心者向き、として紹介されることがありますが、これは大きな間違いです。

ヒールストライクはかかと部分に厚いクッションを搭載することで1970年後半頃に生まれた走り方で、5,000,000年にも及ぶ人類の歴史の中で、ヒールストライクの歴史は50年ほどしかありません。

クッションを搭載したシューズ自体歴史が浅く、1970年代初頭、アメリカのブルーリボン(現在のナイキ – NIKE)と日本のオニツカ(現在のアシックス – asics)の共同で生まれた画期的なシューズでした。

ヒールストライクがどのように生まれたのか、シューズの歴史と合わせて紹介します。

フィルとオニツカの出会い

ナイキはアメリカのフィル・ナイト(Phil Knight)が創業した企業ですが、当初の社名はブルーリボンでした。

フィルは大学院を修了し、世界を旅した時に日本でオニツカ社(現アシックス)の低価格・高品質なシューズ、オニツカタイガーに出会い驚きました。これは米国で売れると考え、オニツカ社と交渉、アメリカでの販売件を獲得します。

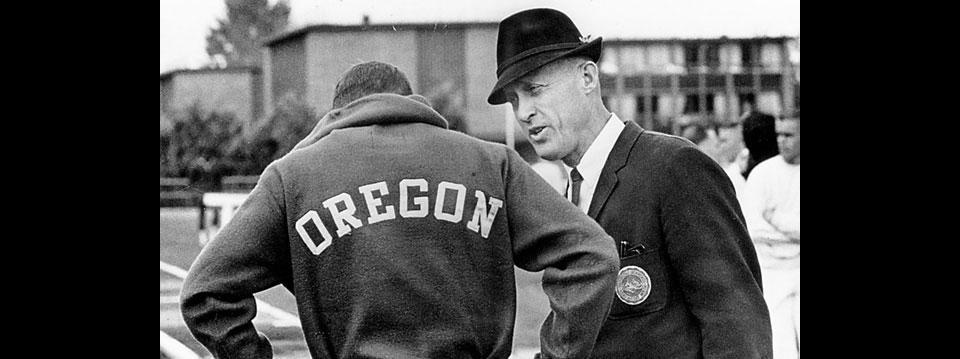

フィルはオレゴン大学の学生時代は陸上競技に取り組んでおり、同大学の陸上競技のコーチで、フィルの恩師であるビル・バウワーマン(Bill Bowerman)を共同創業者として招き、1964年にブルーリボン社を設立。オニツカのシューズの輸入・販売を始めます。

そして、アメリカの市場に合うよう、バウワーマンがシューズの改善案やアイディアを出し、それをオニツカがシューズに反映させるという協力関係が築かれました。1965年以降のオニツカタイガーブランドのランニングシューズにはバウワーマンのアドバイスが生かされています。

シューズに初めてクッションが搭載される

バウワーマンは、シューズにもっとクッション性があれば長い距離を疲れずに走ることができると考え、インソールとアウトソールの間にクッションを挟み込んだシューズを考案しました。

1967年、バウワーマンの指示のもと、日本のオニツカ(現アシックス)がこの新しいシューズを製造、米国で「Tiger CORTEZ – タイガーコルテッツ」として販売しました。

実はメキシコオリンピックにちなんで、アステカという名前になる予定でしたが、アディダスがアステカの名称をすでに使用しておりクレームが入ったため、アステカを征服したエルナン・コルテスを意味する「コルテッツ」と命名しました。

厚いクッションをもつランニングシューズは画期的で、大ヒットとなります。

1971年、ブルーリボンはオニツカと決裂し、社名をナイキに変更します。

ナイキは日本ゴム(現アサヒシューズ)に製造を依頼、「コルテッツ」を自社ブランド製品として販売することとなります。

1974年、裁判の末にコルテッツの商標権はナイキが獲得。オニツカは「Tiger CORSAIR – タイガーコルセア」と名前を変えて販売しました。

アウトソールにもクッション性が加えられる

ナイキへの社名変更が行われた1971年、バウワーマンはアウトソールにも変化が必要と考え、試行錯誤を繰り返していました。

そして、ワッフル表面のような四角い凹凸のアウトソールの試作に成功。試作品のソールをシューズに縫い付け学生でテストした後、日本ゴムに制作を依頼します。

こうして、高いグリップ力、軽量、クッション性を実現した新しいアウトソール、ワッフルソールが作られました。

1974年に発売された、ワッフルソールを使ったランニングシューズ、「ワッフルトレーナー」は大ヒットしました。

クッションと高いかかとをあわせもつランニングシューズが誕生

1977年、ついにかかとが高いランニングシューズが作られました。

それがナイキの「LD-1000」です。コルテッツのクッション+ワッフルソールに、かかとのクッションを増加した、かかとの高いランニングシューズです。

以前からハイヒールやブーツなど、かかとの高い履物はありましたが、それは見た目をよくするためでした(ハイヒールは汚物を避けるため誕生したが、その後はデザインとして定着)。そんな中、ランニングシューズなのにかかとが高いというのは異例でした。

LD-1000は足専門医師のヴィクシーの意見を基にバウワーマンがデザインしたとされていますが、バウワーマンが、脚を伸ばし遠くに接地することでストライドが伸ばせるとしてヒールストライク(かかと接地)を考案、それを実現するためにLD-10000が生まれたとも言われています。

ヒールストライク実現のため、ヴィクシーの意見を求めたのかもしれません。

どちらにしろ、ヒールストライクを実現するためにかかとのクッションを増加したシューズを作ったわけです。

現在では、より前方に接地してもストライドは伸びないことは常識ですが(走る場合のストライドは跳躍距離なので、重心の近くに接地したほうがロスが少なく効率的)、この時代では検証できなかったのでしょう。

ナイキ創業者、フィル・ナイトの著書「SHOE DOG」(*1)では、LD-1000について、

「出だしこそ好調だったが、問題が発生した。ランナーが正しく足を地面に着けないと、回内(かかとのゆがみ)、ひざの故障などの問題が生じるのだ。私たちはリコールを出し、世間からの批判に備えたが、クレームは出なかった。(中略)バウワーマンは落ち込んでいたので、私はこう言って彼を慰めた。(中略)私の励ましの言葉は通じなかった。」

と記しています。

その後、プロネーションを軽減するためにかかとのソールを若干細くするなどのモデルチェンジをし、LD-1000は継続して販売されました。

LD-1000が発売された1977年、元NASAの宇宙工学の技士であったM.フランク・ルディ(Frank Rudy)は、クッション性をより高めるために加圧したエアバッグをシューズに入れることを考案しアディダスとナイキに売り込みました。アディダスは断りましたが、フィル・ナイトが試しにシューズに入れて走ったところ、安定性は欠けるものの感触は気に入り、契約を締結します。

これが後のナイキの代名詞となるナイキエアーの原型です。

1978年、エアバッグクッションを搭載した「テイルウィンド」を発売しましたが、バウワーマンは最後までエアシューズには反対の立場だったようです。

以降、バウワーマンはナイキとの関りを減らしていったらしく、「バウワーマンはナイキでの仕事を減らし、1980年の株式公開直前には持っていた株の一部をほかの社員に譲った」とされています。

バウワーマンのチームでも以前はフォアフット接地だった

バウワーマンは走りをヒールストライクへと導きましたが、そのバウワーマンが指揮するオレゴン大学のランナーたちも以前はフォアフットでした。

バウワーマンがコーチを務めていた1960年代のオレゴン大学のランナーの映像が残されています。

映像を見ると、膝を曲げ、足の前側から地面をとらえているのがわかります。

ヒールストライクはクッション性、特にかかとのクッションがないとできない走りなので、そのようなシューズがなければフォアフットになるのは必然です。

1959年に発行された「How They Train、フレッド・ウィルト(Fred Wilt)著(*3)」には、当時の世界のトップランナー80人以上のテクニックが詳細に解説されています。この中には

「前足部が地面に向かって下へ、後ろへとなでるような動作で動き、指の付け根の外側が最初にトラックに接する」

と記されています。

かかとの高いクッション入りシューズが登場する以前、フォアフット接地が当たり前の走り方だったのです。

クッションには効果がないことを発表

1986年アメリカのバイオメカニクス学会の総会で、当時、ナイキ・スポーツ・リサーチ・ラボ所長であったE.C.フレデリック (Edward C. Frederick)が

「被験者が柔らかいシューズを履いた場合と、硬いシューズを履いた場合、衝撃力には何の違いもないことが判明した。しかも、垂直床反力におけるピーク値は柔らかいシューズのほうが高かった」

と発表しました。(*4)

つまり、柔らかいシューズと硬いシューズでは、足の受ける衝撃は変わらないどころか、柔らかいシューズのほうがダメージが大きかったこが確認されたわけです。

これ以降も、クッションに有効性は無いというデータは増えていきます。詳しくは「クッションで足の怪我は減らない-研究では裸足有利」で解説します。

ヒールストライクは発展を求めたゆえの結果

バウワーマンによってヒールストライクは作られ、広められていったといえます。

だからといって、ヒールストライクの考案・流布は決して責められるものではありません。むしろ偉大な研究者です。

バウワーマンはより速く走る方法とシューズを模索し続け、試し続けるなかでヒールストライクという走りが生まれました。後にそれが間違いだったとわかるのですが、それを科学的に示すには、接地の衝撃の大きさや速度変化の計測が必要で、バウワーマンの時代では技術的に難しいです。

バウワーマンは1948年にオレゴン大学の長距離コーチに就任、優秀な成績を残す選手を多数輩出しました。

1968年のメキシコオリンピックに向けて作成した高地トレーニングプログラムの成果が認められ、1972年のミュンヘンオリンピックではヘッドコーチに就任しています。

優れたコーチであっただけでなく、自分でシューズの試作も行い、より速く走る方法を模索し続けた研究者でもありました。

常に進歩を求め続ける精神と、自分でシューズ制作まで試みる熱意は、称賛されるべきで、私も尊敬しております。

残念ながら、1972年のミュンヘンオリンピックではアメリカの長距離チームは成果が出せず、バウワーマンは責任を問われます。オリンピック委員会との衝突もあり、帰国後、バウワーマンはコーチ業を引退しました。

本来シューズにはクッションも高いかかともなかった

クッション付きのシューズが誕生したのは上記の通り1970年代です。誕生以降、その人気から各社で製造・販売されるようになり、世界中に広まりました。

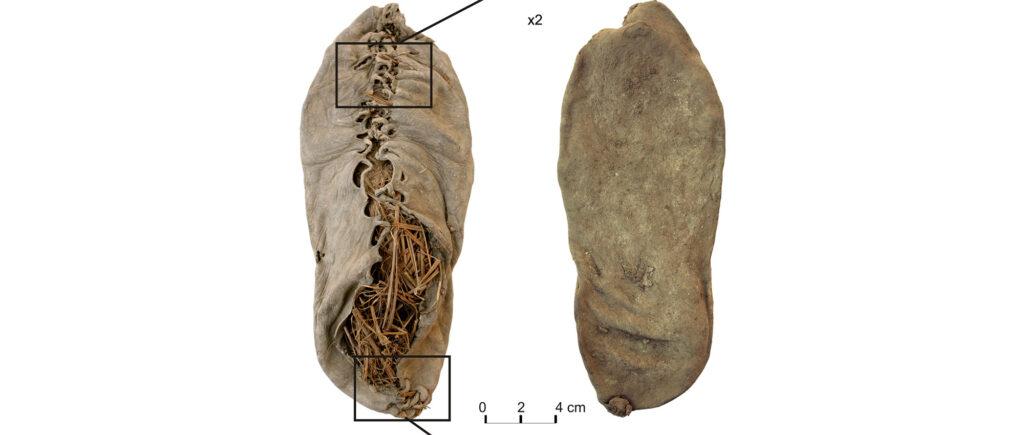

5500年前の革靴がアルメニアで発掘されており、足を包むタイプの靴の歴史は5500年以上あることは確かです。

革靴の誕生から5400年以上、履物にクッションが無くても人類は困らなかったわけです。

1970年以前のシューズにはクッションも高いかかともありませんが、フルマラソンを走り切っていました。

人類の歴史は5,000,000年、シューズの歴史は5500年。それに対しクッションの歴史は50年。人類の進化を考えれば、クッションや高いかかとは、特殊な構造であり、自然でも、必須でもありません。

競技のために特殊な機構が欲しい、リラックスのために柔らかさが欲しい、そんな特定の目的にクッションを使うというのが、正しい使用方法といえるでしょう。

参考文献

*1. SHOE DOG. Phil Knight, 2016

*2. The Bill Bowerman Story – Builderman

*3. How They Train; Fred Wilt, 1959