フォアフットで走れば着地の衝撃は軽くなります。

正しい足裏の接地順序と、膝を適切に曲げることで、見た目上はフォアフット走法になります(それぞれ詳しくは「正しい足の接地順序-ケガしないフォアフットのために」、「走るとき・歩くときに膝を曲げるべき科学的理由」)。

しかし、これで完成ではありません。

ここでは、元世界記録保持者を分析して判明したレベルの高い接地テクニックを紹介します。

このテクニックにより、フォアフット走法は接地の衝撃を最小化し、疲労を極限まで減らすことができます。そして、この走り方を身につけることで、ベアフットシューズだけでなく、厚底カーボンシューズでも本来の効果を発揮できます。

つま先を引き上げて、地面と平行にする

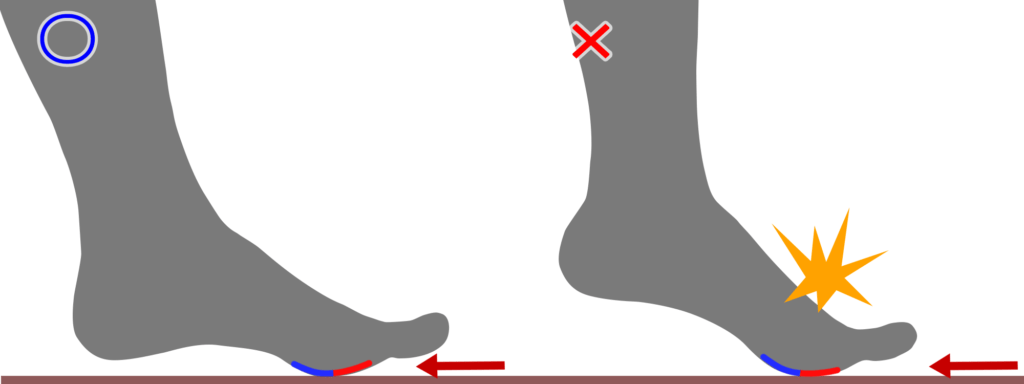

フォアフット接地でよくある誤解が、つま先を下げて接地するという誤った認識です。

接地前はつま先が下がっていますが、接地する直前に足を地面に対してほぼ平行にするのが正しいフォアフット接地です。

日本でフォアフット接地が広まるきっかけとなったのは、2011年当時のマラソン世界記録保持者(2時間3分38秒)、パトリック・マカウの走りがNHKで特集されたことでした。

この調査では、ミッドフット接地の山本亮選手(ロンドンオリンピック マラソン日本代表)より衝撃が40kgも少ないことが明らかになりました。

番組ではこのときマカウの走りを「つま先接地」として紹介。その後、番組内容をまとめた【42.195km科学 マラソン「つま先着地」vs「かかと着地」(*2)】という書籍も出ました。

この時、番組で出たマカウの走りですが、決してつま先は下がっていません。むしろ、「着地の瞬間に足を地面と平行にしている」ことが紹介されています(*1)。

素人目にはミッドフットとの見分けが難しいくらいですが、スローで見ると小趾球から接地するフォアフットであることがわかります。

しかし、「つま先接地」という言葉が先行し、つま先を下げて足先から接地するという、誤ったイメージが広まってしまいました。

つま先が下がっていると、地面に対して前向きに足をぶつけてしまうため接地時にブレーキがかかってしまいます。

詳しくは「正しいフォアフット接地-つま先は下げない!」で解説しますが、足をほぼ平行にすることで、前足底の丸みの中央、ふくらみの頂点から接地でき、ブレーキを抑えることができます。

足を後方に引き戻す

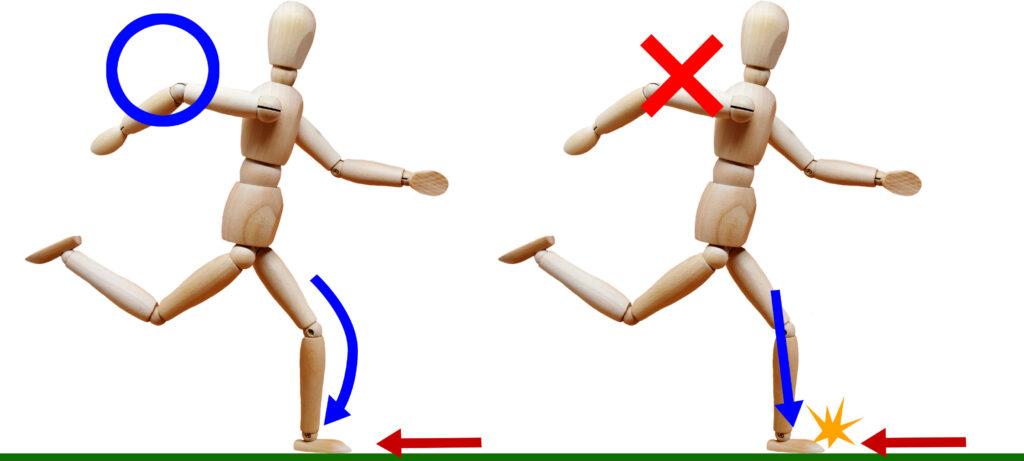

マカウの接地でもう一つ明らかになったのが、足を後ろに引き戻す動作です。同様の動作をアメリカのベアフットランナー、ケンボブ・サンクストンも紹介しています(サンクストンは足を引き上げるという表現で解説しています)(*3)。

着地の直前から足を後方に引くことで、接地する足と地面との速度差を減らせるので、接地の衝撃を減らし、エネルギーのロス、地面との摩擦も軽減できます。

筑波大学の榎本准教授は、

つま先側から接地するほど接地の角度・速度が調節しやすい

としており、フォアフット接地は、調整が必要な引き戻しながらの接地を最大限活用できる接地といえます。

引き戻す動作のためにはつま先側からの接地が必要で、

完成されたフォアフット接地とは、引き戻す動作を含めた動き

と言いえます。

注意:引き戻すのは接地までで、決して体の後方にキックしないでください!接地後に体を押そうと意識すると、エネルギーを余計に消耗するうえ、足の回転が遅くなり、上半身が突き出てあごの上がったフォームになります。

裸足で走るとよくわかるのですが、足を引かずに下におろすだけだと、足裏を地面にこすりつける感覚があります。体が前進する中で、足は下に向かっているので、摩擦が生じるためです。

ぜひ一度裸足で走って、下に降ろす・足を後方に引き戻す、それぞれで地面との摩擦を感じてみましょう。

シューズを履いていても同じことで、靴底のすり減りが早い人は、接地と足運びに問題があります。

摩擦が生じるということは、進行方向に対してブレーキがかかっているということです。

ブレーキがかかると、一歩ごとに再加速のエネルギーが必要になりますし、接地時の衝撃も大きく負担が増えることになります。

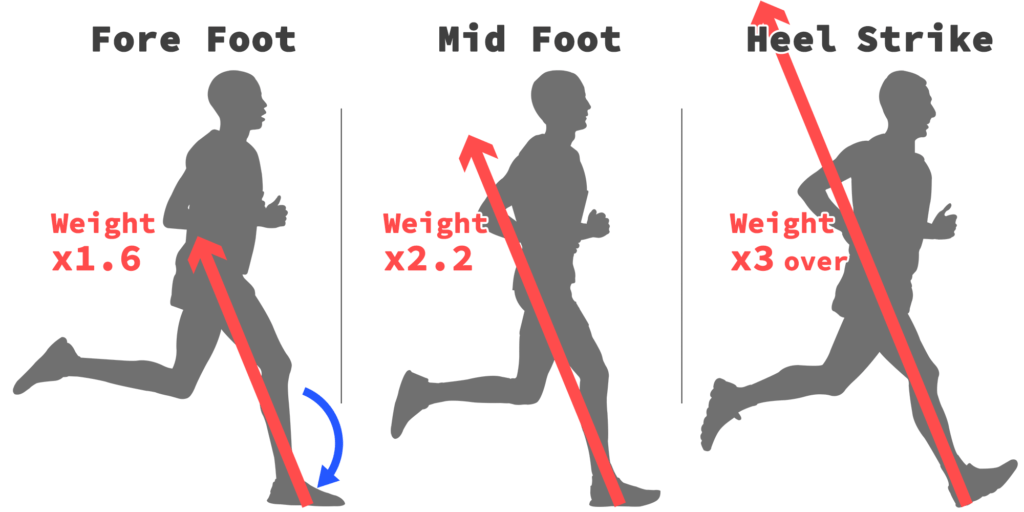

マカウとマラソン日本代表の山本選手、一般ランナーの接地時の衝撃を調べたところ

- パトリック・マカウ(体重58kg):フォアフット+足を後ろに引く→衝撃は体重の1.6倍(93kg)

- 山本亮(体重60kg):ミッドフット→衝撃は体重の2.2倍(132kg)

- 一般ランナー:ヒールストライク(かかと接地)→衝撃は体重の3倍以上

と圧倒的な差が出ました。マカウと山本選手では、体重はほぼ同じなのに、衝撃には40kgもの差がでました。

フォアフット走法は接地だけでなく、足を引いて衝撃を無くす足運びも大切にしましょう。

エネルギー消費を30%以上削減!

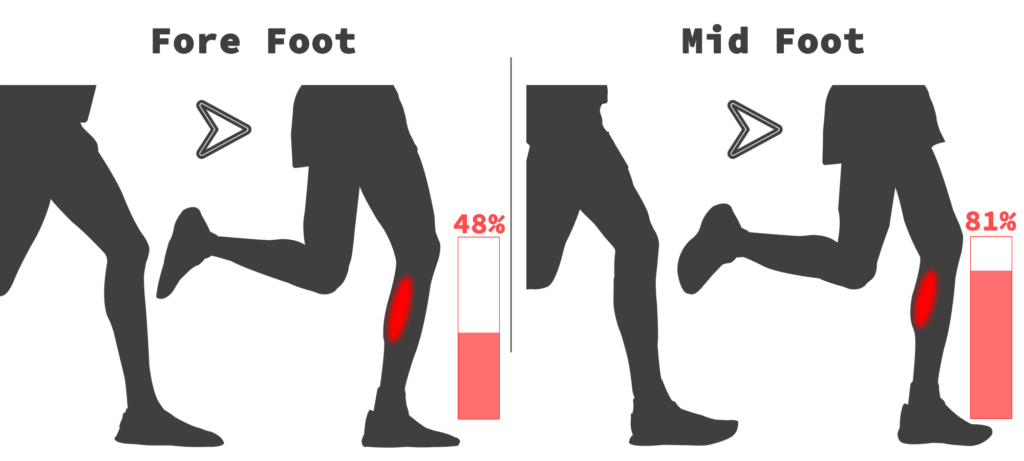

接地時、最も体重が載った瞬間のふくらはぎの筋力を比較したところ

- パトリック・マカウ:全力の48%

- 山本亮:全力の81%

と、マカウは山本選手より30%以上少ない筋出力で走っていたことがわかりました。

フルマラソンだと、2万歩以上を30%の省エネで走り続けることになるので、エネルギー消費の差は圧倒的です。実際にマカウは乳酸の蓄積が少なく、走行距離が30kmを超えても速度が落ちませんでした。

フォアフット接地はなぜ有効なのか?

ヒールストライクは進行方向にブレーキをかけるように接地するので、エネルギーロスが大きいうえに膝にダメージが大きいことが明らかです。

では、ミッドフットよりフォアフットが優れているのはなぜでしょうか?

簡単に言えば、関節・腱膜をより活用できるからです。

バネの役割を果たす足底腱膜は、指の付け根から伸びています。指の付け根から接地するフォアフット接地は足底腱膜の機能を最大限引き出せる上に、接地に参加する関節も増えます。

ジャンプして着地するとき、足裏の真ん中から接地するより、つま先から接地を始めたほうが柔らかく着地できるのと同じ理屈です。接地時の解剖学的視点については別の記事で解説します。

衝撃が少ない接地を感じて意識する

足は地面と平行、足を引いて足と地面の速度差を減らすといった動きがあってこそフォアフット走法は真価を発揮します。しかし、これでフォアフット走法完成ではありません。

それぞれの細かい動作がうまくできているのか、これを確認するには「衝撃が少ない接地」を意識して走る必要があります。

パトリック・マカウはインタビューの中で、

「10代の頃からこの着地の仕方になじんできた。こうすれば足にあまり衝撃を感じないからだ。衝撃を受けると全身に負担がかかる。」

と答えています。

一歩一歩、衝撃が少ないかどうか確認することで、自身の接地がうまくできているのかを知ることができます。

衝撃の大小を感じて走るには、クッションの無いベアフットシューズ、もしくは裸足が最適です。

フォアフット接地だけならドロップ0の厚底シューズでも可能です。しかし、底が厚いほど、クッション性が高いほど衝撃の大きさや向きを知ることができなくなるので、正しい接地ができているかを知ることは難しくなります。

マカウの生まれた地域は貧しく、一流選手になるまではシューズは手に入りません。

毎日、学校までの10km以上の道のりを裸足で走って通っていたそうです。

その中で、どうすれば一番衝撃が無くなるのか、感じて考えながら走って当時の世界最速の走りにたどり着きました。

そして、マカウが活躍しだした頃から世界中でフォアフットの認識が広まり、6年後の2017年にフォアフット走法を加速する厚底カーボンシューズが生まれました。

厚底シューズの機能を最大に引き出す走りをするにも、その根底にある「フォアフット走法と究極の接地」を身につける必要があります。

参考資料

*2. 42.195km科学 マラソン「つま先着地」vs「かかと着地」, NHKスペシャル取材班, 2013

*3. Barefoot Running Step by Step: Barefoot Ken Bob, The Guru of Shoeless Running, Shares His Personal Technique For Running With More